2019年

♪ 音楽にまつわる身辺雑記 ♪

歌うように弾く

勉強会の前に、S先生が田中カレンさんの『星の動物たち』の楽譜を見ながら発表会で弾かせる曲を思案していました。次第に勉強会メンバーが集まって来ますが、みなさん一様に「田中カレンさんの曲って、きれいよね」とうなずき合うので、You-tubeでの楽曲鑑賞会が始まりました。

曲もファンタジックで美しく素敵でしたが、音大で教えていらっしゃる赤松林太郎さんの演奏に心惹かれました。音楽のレッスンでは、よく「歌うように弾きましょう」と言われます。赤松さんの演奏は、まさに歌うようでした。

そこで、ピアノの講座で、海川千史先生が「歌曲をピアノで弾くときには、メロディを歌ってごらんなさい。跳躍する音程の時は少しテンポ・ルバート〔自由なテンポで、の意。この場合、少しもたつくように〕になるでしょう?」とおっしゃっていたのを思い出しました。

ポピュラー・ソングでは、リズム・セクションも主役級の扱いで、一定のテンポに乗って歌われることもあるので、「歌うように」テンポ・ルバートするときの参考にはなりませんが、歌曲やcantabile〔歌うように〕が得意な楽器を唯一の主役にした楽曲は、テンポに自然な揺らぎがあります。そういう曲をどんどん聴いて、口ずさんでみて、自然な揺らぎを身に着けたら、歌うように弾くための近道になりそうです。

※ ご参考までに、ピアノ曲に関するブログです。

→ 「シャープとフラットの話」(カバレフスキー「ワルツのように」)

※ ご参考までに、言葉と音楽、または歌と演奏に関するブログです。

客席の温度

節分の日の先日、なんばjetと堺jetの先生たちのエレクトーン・コンサートがありました。※私の所属は千里jet。

先生によるコンサートですから、観客席の前方は、その生徒さんたちであろうお子さんが大勢いました。なので、私たちは、会場が全体が見渡せる後方の席に。そこで、「客席の温度の変化」というものを初めて感じました。

オープニングは、弦楽器の超絶技巧曲「パガニニスタ」。華麗な演奏に、客席は緊張した感じ。そこから、映画音楽やジャズが続き、ビッグバンド・ジャズのあたりから、客席の温度が上がってきました。そして、アニメ「ミニオンズ」の挿入歌「ハッピー」が始まると、子どもたちは踊り出し、大人たちも手拍子でノリノリに。続いて、「これぞエレクトーン・プレイヤー!」という感じの足さばきでベースもかっこいいジャズが奏でられ、その後も、会場全体がホットなまま、クラシック、ポップス、USJメドレーなど多様な音楽が演奏されました。

コンサートや発表会では、静かに耳を傾けてもらいたい曲も、ワイワイ盛り上がってほしい曲も演奏されます。客席の温度の変化を意識してプログラムを組めば、お客さんに、より音楽を堪能してもらえる催しになるかもしれないな、と思いました。

うれしかったのが、一緒に聴きに行った夫が、「エレクトーンを弾けたら、すごく楽しいのだろうね」と言ってくれたこと。ご出演の先生方みなさん輝いていらっしゃって、音楽の楽しさ、素晴らしさが伝わってくる、すてきなコンサートでした。

大切なパートは?

生徒のTさんは現在、パーセルの「シャコンヌ」に取り組んでいます。バロック時代の曲も数曲仕上げ、多声音楽にもだいぶ慣れてきたかな、とお見受けしていたのですが、「この曲、あまり好きじゃありません」と衝撃の発言。装飾音符と付点のリズムが難しくて、練習をしていても面白さが感じられないそう。

ところが次のレッスンでは、「この曲、好きになってきました。2分音符だった低音が付点2分音符になると浮力が出てきて、いいですよね」と明るい表情で伝えてくれて、こちらもうれしくなりました。

先日、JESフォーラム〔千里jetの各勉強会の活動報告の場〕があり、そこで、ヴィオリラ〔弓で弾いたりピックで鳴らしたりする大正琴のような見た目の弦楽器〕勉強会のアンサンブル演奏を聴きました。曲は、マスカーニの間奏曲(『カヴァレリア・ルスティカーナ』より)。全体がバランス良く調和しているのに、5つのパートがそれぞれ際立って聞こえる立体的な演奏で、心洗われるようでした。

ヴィオリラ勉強会メンバーの演奏と比べると、自分の演奏は、3次元のものを無理矢理平面に入れたようなゴチャッとした感じになっているな、と反省しました。そして、メロディとそれ以外の声部のバランスを取りつつも、どのパートの音も疎かにせず、心を込めて弾こう、と思いました。

すっきりと立体的な演奏をするためには、Tさんのように、メロディ以外のパートの動きに魅力を発見できると良いと思います。繰り返し聴いたり、弾いたりしている内に、曲のあちこちに魅力を感じられるようになると良いですね。

※ ご参考までに、ピアノ曲に関するブログです。

→ 「シャープとフラットの話」(カバレフスキー「ワルツのように」)

タント鍛錬

久しぶりにエレクトーンのベースを両足で弾いていたら、腰が痛くなってしまいました。エレクトーンを弾くときは椅子に浅く腰掛けるので、両足を浮かせて上体の姿勢を保つ「両足ベース」は腹筋が必要、と言われておりますが、背筋も必要なんだな、と実感しました。

鍵盤楽器で使うのは指先だけのようですが、重音を弾くときは手のひら、オクターブのトレモロは前腕の筋肉を使いますし、幅広い音域を駆け上がるようなフレーズでは、腹筋と背筋、それに上体を支える足の力も必要です。

以前、勉強会の雑談で、球技をやっている子には器用に演奏できる子が多い、という話題がありました。日常的に球技などで体を動かしていると、筋肉も付き、思った通りに体をコントロールする能力が鍛えられているからかもしれません。

しかし、思った通りに体をコントロールするというのは難しいもので、「わたしの腕なのに!わたしの手なのに!!」と歯がゆく思いつつ、苦手なところを反復練習する日々。

演奏に一番必要なのは、筋肉を付けて、思った通りに体をコントロールする能力を獲得するまでの忍耐力なのかもしれませんね。

※ タイトルのタントtantoは、「たくさん」という音楽用語です。

歌いたくなる伴奏

7月の発表会のフィナーレ(全員で歌う)の曲が、「WAになっておどろう」に決まり、F先生と伴奏を担当することになりました。

20年ほど昔のエレクトーン演奏のmidiデータを基に、とりあえずエレクトーン・ソロ状態の楽譜を作成して、打ち合わせに臨みました。

F先生に聴いてもらい、歌の伴奏への編曲の仕方を教えてもらいました。

まず、メロディは大きくとる。歌は16分音符のリズムになっていますが、伴奏のメロディ・ラインは2分音符や4分音符、たまに8分音符へ変換。

次に、盛り上がるところは、メロディ・ラインにハモる音をプラス。

そして、さらに盛り上がるところは、オブリガート〔メロディとは異なる動きをするもう一つのメロディ。対旋律〕もプラス、等々。

他の先生方からのアドバイスもたくさんいただいて、歌の伴奏らしいエレクトーンの楽譜に変身したところで、F先生のピアノと一緒に合わせます。が、大幅に変更したので、すぐには弾けず、「練習しておきます」ということになりました。

帰宅して楽譜を清書して練習を始めたところ、F先生やN先生が考えてくれたオブリガートが心地よくて、つい歌を口ずさみたくなりました。

次は、F先生のピアノとS先生の歌と合うように調整します。生徒さんたちにも気持ちよく歌ってもらえるような伴奏になるといいな、と思いつつ、練習しています。

※ ご参考までに、歌の伴奏に関するブログです。

シャープとフラットの話

以前、生徒さんに弾きたい曲を尋ねたところ、Sちゃんは大河ドラマ『西郷どん』の「メインテーマ」とエンヤさんの「Only Time」、Tさんはモーツァルトの「トルコ行進曲」とメンデルスゾーンの「ベネツィアの舟歌第2番」でした。

面白いことに、Sちゃんが選んだのは両方とも調号がフラット3つの変ホ長調の曲、Tさんが選んだのは両方ともシャープ3つのイ長調と嬰へ短調の曲でした。

調性によって曲が性格づけられる、という説があります。 SちゃんとTさんは、曲の調性による雰囲気の違いを感じ取れているのかもしれませんね。

カバレフスキーの「ワルツのように」というシャープ1つのト長調の曲がありますが、途中で「ラのシャープ」という意外な音が出てきます。「シのフラット」ならば近親調のト短調の響きなのですが、「シのフラット」ではなく、「ラのシャープ」。

なぜこのように記譜されているのだろうと思いつつ、それぞれ音名(ドレミファソ)で歌ってみると、「レシ(フラット)」はラメントーソ〔悲しげに〕の感じ、「レラ(シャープ)」はスケルツァンド〔戯れるように〕の感じがします。

やはり、ここは「ラのシャープ」にして、整ったワルツではなく、ちょっと崩した「ワルツのように」弾くのかな、と思います。

わたしは、調号がシャープ系の曲はキラッとした感じ、フラット系の曲はまろやかな感じかな、と思っております。

演奏する曲が決まったら、シャープとフラットにも目を向けてみると、新しい見方ができるかもしれませんね。

※ ご参考までに、ピアノ曲に関するブログです。

2019夏の発表会

7月15日に発表会がありました。jetの同期加入のS先生とN先生、それに勉強会でお世話になっているF先生の教室との合同発表会です。

今回、印象的だったのが、出演者の中に新社会人の方がいらしたことです。6年前の最初の発表会の時は、出演者はみんな小学生以下でしたが、今回は、社会人1人(最初の発表会には不参加)、高校生4人、中学生6人、小学生以下は10人となりました。

1年半ぶりに聴く他の教室の生徒さんたちの演奏で感心したのは、長くレッスンを続けてきた子たちの演奏が、とても魅力的になっていたことです。

会社や学校、その他のいろいろな場所で積んだ経験が音楽に表れ出るのでしょうか。演奏技術が上達しているのはもちろんですが、まじめで誠実な演奏や、ふんわりやさしい演奏、爽やかに駆け抜けるような演奏など、一人一人の風味のようなものが感じられるようになっていて、心地好かったです。

今の子は、高学年から塾が大変、中学校からは部活が大変と、大忙しですが、今回素敵な演奏を聴かせてくれた生徒さんたちのように、うちの教室の生徒さんたちも長く続けてくれたらいいな、と思いました。

※ ご参考までに、発表会に関するブログです。

引っ掛かるポイント

教材の曲の中には、たいていの生徒さんが引っ掛かる難関のようなポイントがあります。その一つが、W. ミュラーの「春の知らせ」。3拍子、且つ、アウフタクト〔小節頭の1拍目より前からメロディがフライングして始まる〕の曲です。

1小節目を2拍で終えて、2小節目に入ってしまう子が多いのですが、きっと、アウフタクトの部分から3拍子の3拍のまとまりに収めようとしているのでしょうね。3拍子の拍子感は身に着いているのだから、もう一歩です。

先日、Hちゃんが「春の知らせ」のページのイラストの中に、ミミズ君を見つけました。メインはウサギさんとスノードロップのお花の絵なのですが、お花の横の木のうろの中からミミズっぽい虫が「ハーイ」と小さな顔をのぞかせています。

歌詞を当てはめて歌えばアウフタクトで弾けるかな、と思い、即興で「ミミズ君、ハーイ」と歌ってみました。続きの歌詞は、Hちゃんと一緒に頭をひねりましたが、なんだかイマイチ。でも、何度か、「ミミズ君、ハーイ」と歌っていると、Hちゃんがアウフタクトで弾けるようになりました。

引っ掛かるポイントがあったら、「しめた!」と思ってほしいです。乗り越えるのは大変かもしれませんが、そこは自分の伸びしろなのだから、確実に上達できます。

わたしも、一朝一夕では、クリアできないことがたくさんありますが、高い壁でも少しずつ登っていけたらいいな、と思います。

※ ご参考までに、拍子感やリズム感に関するブログです。

We will We will 秋祭り

週末になると、秋祭りの太鼓の練習の音が聞こえてきます。

太鼓をたたいているのは小学生。この界隈にお役が回ってくるのは、4年に一度で、前回の時は、単調で面白みのないリズムだなあ、と思っておりました。

でも、今年は、おや?なんかかっこいい気がします。去年、映画がヒットして、よく耳にしていたせいか、クイーンの「We Will Rock You」みたいに聞こえます。

なぜ今年のリズムがかっこよく聞こえるのか考えてみました。

両者の違いは、まず、イメージできる楽器の数。前回の秋祭りの太鼓は、「ドンドンドン、ドンドンドン」。3つの音を同じ楽器のように打っています。一方、今年は、「ドゥンドゥン、スラップ!ドゥンドゥン、スラップ!」。足を2回踏み鳴らして、手をピシャリと打つ感じ。太い音と細い音、2種類の楽器がイメージできます。

太鼓の音色は、たたく力の大小、たたくスピードの遅速で変化します。また、たたいた瞬間にバチを止めれば湿った音になり、バチを革から弾ませれば乾いた音になります。太鼓も、たたき方によって、音色が変わるのです。

もう一つの違いは、拍子感。前回までは4拍子、今回は2拍子の感じがします。今年の太鼓は、3打目にアクセントがあり、拍感にメリハリが出ています。

今年の太鼓がかっこよく聞こえるのは、音色の違いとメリハリによって、リズムに表情が生まれたからだと思います。シンプルなリズムでも、表情をつければ、面白みのある演奏になるのだなあと思いました。

語感と音の高さ

聴奏〔耳で聴いた曲を再現演奏する〕のトレーニングを頑張っているSちゃんが、レッスンの合間に、「ゲゲゲの鬼太郎」の歌の出だしのメロディを弾き始めました。

半音階を含む難しいメロディなのに、正確に弾けていました。偉いですね!

まだ弾けない次のフレーズを模奏〔先生の指の動きを真似して弾く〕させたのですが、同じ高さの音が3つ続くところで、少し引っ掛かりました。

どうやら、Sちゃんが思っていたのと音が違っていたようです。

歌詞の語感につられて、同じ高さの音が続いても、高くなったり低くなったりして聞こえる人は多いようです。

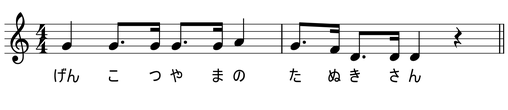

たとえば、「げんこつ山のたぬきさん」は、出だしの「げんこつ山」は全部同じ高さです。

夫にクイズを出してみると、

私:「どこから音の高さが変わるでしょう?げんこつ山のーたぬきさんー♪」

夫:「うーん、やま?」

ですって。やはり同じ高さの音が続くようには聞こえないようです。

同じ高さに聞こえないのは、「同じ」と言っても、金太郎あめのようにそっくりな音が続いているわけではないからだと思います。

「げんこつ山」なら、「げん」は濁音の強さがあり、「こつ」は乾いた硬さ、「山」はゆったりとした解放感がある、と私は感じます。

メロディに同じ高さの音が続くときは、歌も口ずさみながら弾いてみてください。歌詞の語感によって音のトーンが変化して、音楽が生き生きとしてくると思います。

でも、聴奏では、語感に惑わされないように注意してくださいね。

※ ご参考までに、言葉と音楽、または歌と演奏に関するブログです。

フェルマータごっこ

初めて「フェルマータ」の記号を扱うときは、いつも「ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー」を例に出して説明しています。

先日のレッスンでも、「イタリアではバス停のことをフェルマータと言います」というテキストの説明文を読んでから、「ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー」でフェルマータを実演しました。

すると、K君が「『こどものあそび』をフェルマータ付きで弾いて」とリクエストしてきました。「こどものあそび」は、以前K君が弾いた曲で、ついこの間まで妹のHちゃんも弾いていた曲です。

「どこにフェルマータをつけようか?」と訊くと、「ファの音!」とK君。

弾いてみると、ファの音が頻繁に登場する曲だったので、やたら信号の多い道路で、毎回赤信号に引っ掛かるような、もどかしい演奏になってしまいました。

でも、フェルマータの意味はしっかり覚えてくれたようです。

元の曲がしっかり頭に入っていると、記号をつけたらこう変わった、ということがしっかり理解できるようです。

新しい音楽記号が出てきたら、こんな風に、耳なじんだ曲に新しい記号をつけて、アレンジして聴かせるのも良さそうだなあ、と思いました。

※ ご参考までに、音楽用語、音楽記号に関するブログです。

音域と音量

今月の上旬に、咳が止まらなくなって、話せず歌えず、という状態になり、レッスンを休んでしまいました。生徒のみなさん、ご迷惑おかけしました。

休んでいる間に、久々に本を読んで勉強しました。彦坂恭人さんの『実践!やさしく学べるオーケストラ・アレンジ』という本で、オーケストラの楽器の特徴や奏法、楽器の組み合わせやその推移の仕方などについて書かれています。

一番面白かったのが、楽器の音量について。ピアノ〔弱く〕で演奏するときは、木管楽器、金管楽器、弦楽器の一群など、どの楽器も大きな違いはありません。ところが、フォルテ〔強く〕になると、金管楽器群の音量が他の楽器群の3倍にもなるのだそうです。

さらに驚かされたのが、ピッコロ。フルートより1オクターブ高い音が出る小さな横笛です。その音域の高さ故、オーケストラ全員が一斉に楽器を鳴らしても、この笛1本の音がちゃんと聞こえてくるのだそうです。

先日のレッスンで、K君が面白いことを言っていました。一番高い鍵盤を力いっぱい鳴らして「フォルティッシモ〔とても強く〕!」、一番低いところでも「フォルティッシモ!」だけど、中音域では「ここはメゾフォルテ〔少し強く〕だな」と。

音域の違いで、よく通る音と、他の音に紛れる音があるのを感じているみたいで、すごいなあ、と思いました。

今後、レジストレーション〔エレクトーンで鳴らす楽器の組み合わせ〕を設定する時は、音域も考慮しながら、音量を決めていこう、と思います。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。