2023年

♪ 音楽にまつわる身辺雑記 ♪

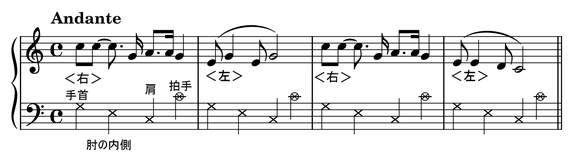

いろいろなリズムうち

エレクトーンとピアノ、ドラムの「Aco Moco with friends」のライブに行ってきました。

エレクトーンはいつもお世話になっているU先生、ピアノは打楽器もエキスパートなK先生、ドラムは初めましてのダンディなTさん。

上手いです。3人の音が調和しつつ、それぞれの良さが光っていました。

U先生とK先生が作曲された曲がメインだったのですが、お二人の人柄そのままに心地よく洗練された曲が続きました。

また、会場参加型のプログラムも多く、観客も一緒にリズムうちしたり歌ったりして、最後までふわふわウキウキとほろ酔いみたいな良い気分で楽しめました。

リズムうちしたり歌ったりするときは、2人のファシリテーターが登場。

音楽が鳴っている中なので、表情や身振り手振りで先導してくれるのですが、強弱やリズムがすごくわかりやすく伝わってきて、自分のレッスンでもまねしてみよう、と思いました。

リズムうちは、メロディと同じリズムを拍手で鳴らすのが一般ですが、このライブでは、シェイカーを振ったり、足踏みしたり、手以外のところをタップしたり、いろいろなやり方があって面白かったです。

一緒に聴きに行った夫は、少々腰の調子が悪かったのですが、帰り道で「治った」と言っていました。良い音楽は体の不調も整えてくれるのでしょうか?

ライブも楽しく、夫の腰も治って、めでたしめでたしでした。

聴いてスコアを見る

何やら部屋の整理をしていた夫がしばらく眠らせていたCDを取り出してきて聴いていました。

時々、「これ何の楽器?」と尋ねられるので答えていたのですが、他の楽器も鳴っているかもしれないと思い、IMSLP(国際楽譜図書館事業。著作権の切れた楽譜のインターネット上の図書館)でスコアをチェックしました。

ムソルグスキー『展覧会の絵』の「キエフの大門」(オーケストラ編曲はラベル)のフィナーレ。

「ジュワーン」と低く轟いているのは、銅鑼と思いましたが、Tamtam〔銅鑼〕だけでなく、Cloche〔鐘〕のところにも音符が!しかも、両パートとも「laisser vibrer」(響かせたままで)と書いてあります。「ジュワーン」と鳴らしたら、次は全休符だけど響かせっぱなしで、また次の「ジュワーン」が来る。そして、次の全休符も響かせっぱなしで、また「ジュワーン」。

オーケストラのすべての楽器がffで鳴っているし、演奏会場がずっと揺れているのでしょうね。

ロッシーニ『ウィリアム・テル』序曲の「スイス軍の行進」。

ファンファーレの次のセクションの始まりは、弦楽器とクラリネットだけかと思いましたが、ファゴットとコルネットのところにも音符が。「うん、ほら、テンポが速いしピアニッシモ〔とても弱く〕だから」と言い訳しておきました。

その先のトゥッティ〔全員で演奏する〕になったところのスコアを見た夫が、「こんな大勢の音がこの速さでそろうの?」と驚嘆していました。

確かに、オーケストラの総譜〔すべてのパートが記されているスコア〕を見ると、たくさんの楽器が鳴っているのを実感できます。この人数で、あのひづめの音のような疾走感のあるフレーズがそろうなんて、まさに神業ですよね。

「何の楽器?」の質問はなかったのですが、ついでに、サン=サーンス「死の舞踏」のスコアもチェック。

イントロのバイオリンのソロ。音符の上に小さなマル印がついています。フラジオレットという倍音を鳴らす奏法の印です。

言われてみれば、普通のバイオリンのつややかな音とは違って、どこか冷たい感じがします。「死」の不穏な感じが音色でも表現されているのですね。

今回聴いたのはどの曲も、曲自体もすばらしいのですが、適材適所の楽器の用い方も秀逸だなあと感じ入りました。

モスクワ放送交響楽団、ボストン・ポップス管弦楽団、シンシナティ・ポップス・オーケストラの演奏も抜群に良くて、楽しいひと時でした。

響きを味わって

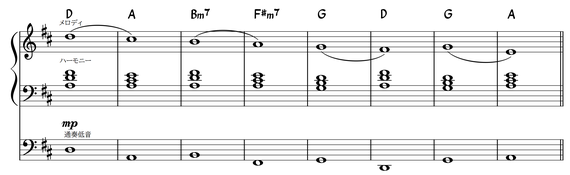

レッスンの合間に、Hちゃんがパッヘルベルの「カノン」をつま弾いていたので、きれいな曲だし、ちゃんとした楽譜で弾いてもらおうか、と楽譜を作成することにしました。

この曲の原題は「Kanon und Gigue für drei Violinen und Basso Continuo(3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとフーガ)」。つまり、4つのメロディから成ります。

そのまま弾くのは、8級学習中の子には難易度が高すぎるので、1つのメロディ+ハーモニー+通奏低音の形にして、長さも5分以内に収まるようにアレンジしました。

まず、通奏低音の8小節をベースで。それに上鍵盤のメロディが加わり、二重唱になります。さらに下鍵盤のハーモニーが加わると、ああ、なんて甘美な響き!

もちろん本来の4つのメロディが絡み合う形が一番ですが、さすがみんなに愛されるカノン。アレンジ版でも極上の響きです。

早速、Hちゃんに弾いてもらうことに。

他の曲は、メロディがしっかり弾けるようになって、伴奏も弾けるようになって、最後にやっとメロディと伴奏を合わせて練習するのですが、この曲では鳴っている音全体の響きを味わってもらいたいので、最初からメロディ+ハーモニー+通奏低音の形で練習してもらっています。

そんなレッスンをした後、耳が響きを味わうモードでピアノの練習をしたら、自分の体がピアノの音と共振しているのに気づきました。

楽器を演奏するのは、能動的な活動だと思っていました。でも、音が鳴って、空気が振動して、演奏者の体にもその揺れが伝わっている。演奏とは、受動的な活動でもあるのですね。

これからは、楽器を操る「能動」ばかりに捉われず、響きを味わう「受動」も意識して、バランスの良い演奏を目指そうと思いました。

〇〇語の音色

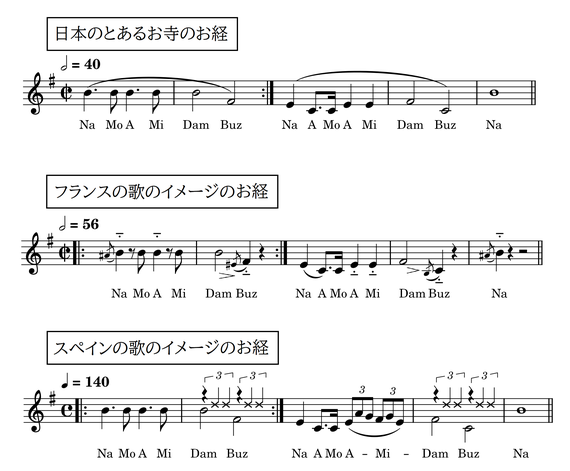

先日、叔父の法事があって間近でお経に触れる機会がありました。

お経には、レチタティーボ〔抑揚の少ない歌〕のようなところと、アリア〔朗々と歌いあげる歌〕のようなところがあります。

聞いていると、レチタティーボ的なところは、デモ隊があげる「〇〇反対」というシュプレヒコールに似ていました。デモ隊の参加者たちも、お経を聞いて育って、そういう節回しが身についているのかもしれませんね。

また別の日に、ドイツからフランス、スペインを経由してポルトガルへ行くトレーラーのドキュメンタリー番組を見ました。

国が変わると、BGMの歌もその国の歌に変わります。

歌の変化が景色の変化よりも面白くて、お経のアリア的な部分を使って、日本、フランス風、スペイン風の楽譜を作ってみました。

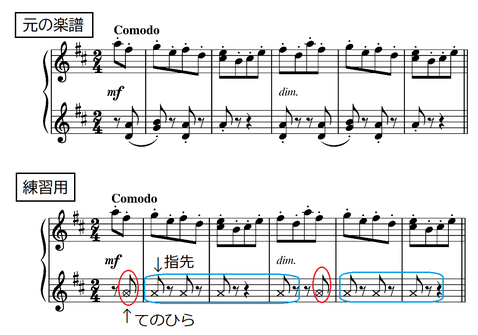

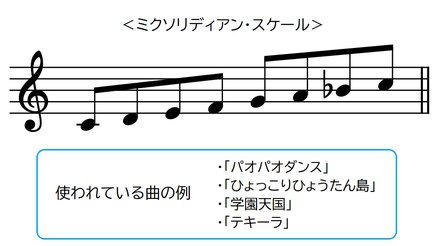

日本は粘るような音のディジュリドゥ〔オーストラリアの先住民の笛状の楽器(長さは1メートル以上!)〕、フランスは吐息混じりのパンフルート〔アンデスの複数の笛から成る縦笛〕、スペインはリズミカルなケメンチェ〔トルコのバイオリンのような楽器〕と手拍子(楽譜の X のところ)のイメージです。

それぞれの国の歌で、それぞれの音色やアーティキュレーション、奏法のようなものを感じられ、言葉というのは楽器のようなものなのかもしれないな、と思いました。

※ ご参考までに、言葉と音楽、または歌と演奏に関するブログです。

録音技術の申し子

暑い、動きたくない・・・

というわけで、冷房のお部屋で本とお友達な日々。

先日は、ハワード・グッドールさんの『音楽史を変えた五つの発明』を読みました。

その発明とは、

<発明その1:五線を使った記譜法>

発明の結果、

①即興で演奏されてその場限りで消えるか、演奏されたものを記憶で伝えていく以外なかった音楽が、時を超え、人や国、言語を超えて存在することが可能となった。

②作曲の専門家の出現を促し、音楽が目に見えるものとなったため、複雑な構造を持った大規模な曲が作られるようになった。また、対位法が生まれ、無数の新たな和声的試みが可能となった。

<発明その2:オペラ>

オペラは、怒りや興奮、熱狂といった人間の感情に、もっとも強く働きかける楽曲の形式。

オペラは、聴衆を奮い立たせ、フランス革命の下地をつくったり、ベルギー革命のきっかけとなった。その後、オペラは、ナショナリズムを喚起しようとする勢力に利用され、チェコやイタリアの独立の機運を高める一方、ドイツにおけるユダヤ人排斥運動にもつながった。

<発明その3:平均律>

発明の結果、

①従来の四度、五度、八度のハーモニーをきれいに響かせることと、新しい三度や六度のハーモニーをきれいに響かせることを両立できるようになった。

②曲の途中で転調したり、異なる調に属する音を組み合わせて演奏できるようになった。

<発明その4:ピアノ>

ピアノは、音量を調節できる鍵盤楽器。

ピアノは、非常に用途が広く、伴奏者として独唱者に親密に寄り添うこともできれば、フルオーケストラにも負けない音量で聴衆の関心をひきつけることもできる。クラシックやジャズ、ポピュラー音楽、何を演奏しても違和感がない。

ピアノは、家庭の居間、店舗、学校、教会、伝導施設、酒場、クラブ、カフェなど、様々な場所に置かれ、多くの人にとって音楽の「入り口」となった。

<発明その5:録音技術>

音楽は、楽譜を書き上げる時間によく吟味したうえで世に送り出されていたが、録音は一瞬の出来事で、選別もなく、すべての音楽は「生きている博物館」の展示物になった。

録音の章で、「カット・アンド・ペースト」で編集され、凍結保存された音楽ができた、と書かれていました。

そこで思ったのが、エレクトーンのこと。

他の楽器の音色をカット(録音)&ペースト(任意の場所での再生)するけど、演奏に合わせて、ものすごい速さで次々とペーストするから、むしろ、「カット・アンド・コラージュ」という感じですが。

録音されたたくさんの音色を組み合わせ、加工し、強弱をつけたり、ビブラートさせたり、アーティキュレーション〔スタッカートやレガートなど〕の表現を変化させながら、演奏する。

一つ一つの録音された音色こそ「凍結保存されたもの」かもしれませんが、それを使った演奏は、まさに「生きている音楽」。

エレクトーンは、録音技術の申し子ともいうべき楽器なのだな、と思いました。

両手奏は難しい

鍵盤演奏の難しいところは、やはり左右の手で別々の動きをしなければいけないこと。

右手は上手に弾けた、左手もできた、さあ両手、となった時につまずくのはお決まりのパターン。演奏歴が半世紀近い私も、いまだに両手奏になるとムギギと顔をしかめてしまうことはよくあります。

今回は、そんな時、私がしている対策をご紹介します。

① 左右の動きのタイミングを精密にとらえる。

「1と2と・・・」とカウントを取りながら、ゆっくり両手奏します。楽譜作成ソフトみたいな縦の目盛の線を思い浮かべて、どこに音符や休符が当てはまるのか、装飾音符も精密に把握します。

② 片手奏を極める。

指づかいはもちろん、腕の角度とかちょっとした動きまで、スムーズに弾けるよう考え抜きます。そうして、片手奏を極めると、両手奏になっても余裕ができるようで、うまくいくことが多いです。

③ 片手をリズム、または和音といった要素に分ける。

右手は普通に弾き、左手はリズムだけを打つ、または、左手は全音符や2分音符などの和音にして弾く。というように、要素に分けて両手で動けるようになると、両手奏が楽になります。

両手奏は難しいので、できるようになるまで練習を重ねなければいけません。でも、いつまでも弾けないと嫌になります。

そんな時は、コップに少しずつ水をためている状態をイメージします。練習の成果が感じられないのは、まだ水があふれていないから。練習を続けていれば、少しずつ脳も体も学習しているはず。

コップからあふれるようになったところで、初めて弾けるようになる。そう思って私は取り組みます。

生徒さん達には、なるべく楽しくレッスンを受けてもらいたい。とは言え、小さなお子さんでも地道な練習は必要です。

つまずいている生徒さんには、上記のようなことをお話して、励ますことができたらいいな、と思います。

それぞれの表現

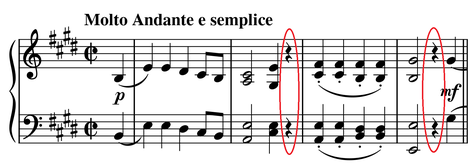

生徒のTさんからグリーグの「夜警の歌Op.12_No.3」を弾きたいというリクエストがあったので、音楽之友社版の『抒情小曲集1』を入手しました。

この曲集は、巻末にピアニストの舘野泉さんの解説がついているのですが、それがめっぽう面白いのです。

たとえば、「民謡Op.38_No.2」では、「中間に出る右手三連音の波うつ形は、夕日にきらめく白い手かヨーデルのさえずりのよう」。

楽譜を見て、そんな解釈ができたら、演奏の深みがまるで違ってきますよね。

「夜警の歌」については、ペータース版の楽譜に、「シェイクスピアの『マクベス』から霊感を受けて」と記されている、と舘野さんは指摘しています。

演劇をイメージするならばと、私流に解釈してみました。

最初は、穏やかなホ長調ですから、夜の安らぎの中、舞台中央を夜警たちが歩いているシーン。

と、湿り気のあるホ短調に一転、サイドの幕の前にふわっと夜の精霊が登場。ピアニッシモ〔とても弱く〕とフォルテ〔強く〕の派手な強弱で、妖精たちが場をにぎやかします。

そして、そんな喧騒が消えてゆき、元のホ長調に。見慣れた夜の街が現れ、夜警たちはまた歩き出す。

Tさんにもどんな風に弾きたいか尋ねたところ、フレーズごとに現れる四分休符で夜の静けさを表現したい、とおっしゃっていました。

同じ曲でも、人それぞれに注目するところが違って面白いですね。

お手本をまねして弾くのは勉強になりますが、生徒さんたちには、ぜひ、こんな風に弾きたい、という自分なりの表現を見つけてもらいたいです。そうすれば、きっと演奏の楽しみも広がると思います。

音楽史を伝える

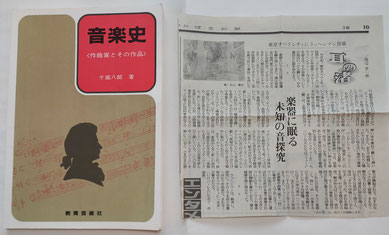

先日、初めてポリフォニーの曲に挑戦する生徒さんに、バロック時代について説明しようと思ったら、「17世紀ごろのヨーロッパの王様とかがいた時代」としか言えませんでした。

これでは何も伝わらないよなあと反省し、勉強し直すことに。

何十年か前に読んだ『音楽史 作曲家とその作品』(千蔵八郎・著)という本を引っ張り出すと、新聞の切り抜きがハラリ。それは、池辺晋一郎さんのコラムで、楽器の奏法の変遷について書かれたものでした。

弓で擦るバイオリンは、ルネサンス期にはピチカート〔弦を指ではじく奏法〕、19世紀にはコル・レーニョ・バットゥート〔弓の木の側で弦をたたく奏法〕が試みられ、20世紀には通常弾かない部分を弾いたり、たたいたり、ひっかいたりされるようになるそう。

他にも木管楽器、金管楽器、ティンパニやピアノについても奏法の変遷が書かれていました。

生徒さん用に、「西洋音楽史の4期」と題して、バロック、古典、ロマン、近・現代の4期に分け、その時代の社会情勢、どんな曲が作られたか、新しい楽器と新しい奏法、そして音楽家について、A4の紙一枚にまとめました。

学校で世界史を勉強したときは、出来事の名前とその内容の丸暗記しかしなかったので、単なる情報でつまらないものになっていました。

しかし、今回、池辺さんのコラムを読んでから歴史を見たら、作曲家や楽器職人、新しい奏法を模索する演奏者、楽譜を購入する市民、オペラ劇場の建築家などなど、生身の人間がそこで動いていたことを感じられました。

社会が変わり、聴衆が変わって彼らが求めるものも変わり、さまざまな技術が向上し、新しい音色や楽曲が生まれる。

音楽の歴史も面白いなあ、と思いました。

後日、小学生の生徒さんに「西洋音楽史の4期」のプリントを渡し、解説しました。

ポリフォニーとモノフォニー、弦楽四重奏曲、産業革命、プリペアド・ピアノ・・・。

小学生には説明が必要な言葉が多すぎたかも。人に伝えるって難しいですね。

40人の指導者たち

3月8日に「研究会発表」というjetなんば支部の指導者たちによるイベントに参加してきました。

なんば支部には10の研究会があり、それぞれ、音楽や指導に関する研究や演奏活動などをしています。それらの研究会の一年の成果を発表する場が、「研究会発表」です。

エレクトーンやピアノの演奏が素晴らしいのはもちろんですが、ダンスをすればキレッキレの身のこなし、フラメンコ風にカスタネットをたたけば正確無比、トークも達者な先生たちばかり。

音楽が好きだから、練習も勉強も真剣に取り組んで、技能が磨かれ、理解力も深まり、さらに音楽が楽しくなる。先生たちの生き生きとした表情から、そんな風に感じられました。

また、こんな先生たちに教わったら、生徒さんも毎週のレッスンが楽しみになるのだろうな、と思いました。私も朱に交わって、せめてピンクくらいになれるよう頑張ろうと思います。

人が集まるイベントごとに参加するのは、およそ3年ぶりのことです。

jet千里支部がなんば支部に統合されることになったため、3年前の3月に開催予定だったJESフォーラム(研究会発表と同様のもの)は、千里支部最後の集いの場となるはずでした。しかし、新型コロナによる感染病対策のため、延期を繰り返した末に中止となりました。

それ以来お会いできなくなっていた先生もいらっしゃいましたが、今回の研究会発表で、久々にお会いでき、キャッキャッとはしゃいでしまいました。

第何波という報道を聞いては、まだ続くのか、とため息をついていましたが、新型コロナ以前の当たり前が少し戻ってきたたようで、心弾むひと時でした。

ソルフェージュの第一歩

年長さんの I ちゃんが、ただ今取り組んでいる曲は、「ペンギンダンサー」。面白い構成の曲で、1番と2番の間の間奏のところで、4種類のリズムうちが入ります。

リズムうちとは、四分音符は「タン」、四分休符は「うん」と言いながら、両手を打ち合わせたり、離したりすること。アップテンポな曲(♩=185)なので、これが意外と難しいのです。

1つ目、「タンタンタンうん」。これは楽勝。

2つ目、「ターアンタンうん」。ここで難易度アップ。二分音符のところでシンバルを打ち鳴らすように「ターアン」としたらすぐに、次の四分音符を「タン」と打つのがポイント。

3つ目、「タンうんタンうん」。せわしないけど、頑張れます。

4つ目、「うんタンタンうん」。これは難問!休符から始まるんですもの。

他の教材を進める合間に、I ちゃんが、四分休符を指さしては「やすみ!」と言って、テキストのページを最初の方からめくり始めました。

そして、「ペンギンダンサー」のページに来た時、「あっ!うんタンタンうん!」

I ちゃんの頭の中で、楽譜の記号と「うんタンタンうん」のリズムが結びついたようです。

まるで、ヘレン・ケラーが「ウォー、ター」とつぶやいた瞬間みたいですよね。ヘレンの頭の中で指文字の「WATER」と実体としての水が結びついた名場面です。

楽譜を見て、そこに描かれている音楽を再現することを「ソルフェージュ」と言います。

リズムうちには手こずりましたが、「うんタンタンうん」は、I ちゃんの記念すべきソルフェージュの第一歩になったのだなあ、とうれしく思いました。

悪い癖をリセット

大人の生徒のTさんがストリート・ピアノ〔公共の場所に設置された誰でも弾けるピアノ〕を初めて弾いた、と報告してくださいました。

場所は銚子駅。周りに人がいなかったことに勇気を得て、デビューできたそうです。

1曲目は、チャイコフスキーの「朝の祈り」。4声のバランスが難しい曲ですが、木でできた空間で、初めて自分でも満足のいく演奏ができたそう。

続けて、暗譜していたレパートリー〔いつでも演奏できる曲〕を何曲か弾き、ショスタコーヴィチの「ガボット」の途中で続きが思い出せなくなって、弾き終えたそう。

年末は忙しくて、ピアノに触ること自体一か月ぶりだったそうですが、なかなか上出来な演奏ができたようです。

Tさんのお話の中で面白いなあ、と思ったのが、自分の演奏でどうしても直せなかった嫌な癖が、しばらく弾かないうちに自然に直っていた、ということ。

そこで思い出したのが、先日の指導法研究会で聞いた、N先生の生徒さんのお悩み。

その生徒さんは、指を動かすのに集中しすぎて、4分音符も2分音符も全て8分音符の長さになり、休符も抜けて、ただ音を羅列するように弾いてしまうそう。

周りの先生方は、口々に「練習すればするほど下手になるパターンだから、ちょっとその曲から離れた方がいい」とおっしゃっていました。

そもそも演奏とは、頭の中で音楽を再生しながら、それに合わせて体を動かし、自分が奏でた音を聴きながら、さらに動きを調節し、全体を整えていく、という活動。

「指を動かすのに集中しすぎて」というのは、脳の中で、音楽を再生したり、自分が奏でた音を聴いたりする領域の働きが、体を動かす領域の働きに負けてしまっているのでしょうね。

上達のためには、練習しかない!と思いがちですが、時には、脳の活動領域のバランスを整えるために、その曲から離れ、しばらく時間を置くことも必要なのだな、と思いました。