♪ ステージア研究会 ♪

リコーダー+奏者=楽器

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。

今回は、N先生が「こんなの買ったよ~」と音楽の図鑑を持って来てくださいました。

生徒さんにリコーダーも教えているけどタンギングが上手くできない、という先生がいらっしゃったので、さっそく図鑑のリコーダーのページを開いてみることに。

そこに面白い写真がありました。

リコーダーを吹いているおじさんの背中に子供がくっついています。「リコーダーを吹いている人の体も響いているよ」というキャプション付き。

リコーダーは楽器が鳴るだけでなく、吹いている人の鼻の方と喉の方へも音が響いているのですって。

そこで、思い出したのが、ヤマハで楽器のデザインを担当している人のインタビュー動画です。

そのデザイナーさんは、管楽器は奏者の内臓が延長しているように、弦楽器は奏者の相棒のようにデザインするのだそう。

内臓というと生々しいけれど、それだけ一体感があるデザインにするということなのでしょうね。

リコーダーなどの管楽器は、奏者も含めて一つの楽器になるのだなあ、と興味深く思いました。

また、管楽器や弦楽器に比べると、鍵盤楽器は奏者との距離感がありますが、だからこそ、息づかいやタッチを繊細に変えて、表現を工夫する必要があるのだろうな、と思いました。

電子ピアノとエレクトリックピアノ

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。今回は、ピアノの仲間から。

エレクトーンには、「エレクトリック・ピアノ」という音色ボタンがあります。ビブラフォンとか鉄琴の仲間みたいなかわいらしい音がします。

あれ?生徒さんのおうちによくある「電子ピアノ」は生のピアノと同じ音がしますよね。名前は似ているけど、まったくの別物?と、わたしが首をかしげると、他の先生方がスマホに指を走らせます。

先生方がネット検索した結果は、

電子ピアノは、サンプリングした音を再生するもの。

エレクトリック・ピアノは、生のピアノと同じ発音の仕組みがあって、その音をマイクで拾って、電気的に増幅させるもの。

ということでした。

マイクで拾って、電気的に増幅させるということは、エレクトリック・ピアノのもともとの音は、小さいということですよね。生ピアノと同じ仕組みで音を出すのに、なぜ?と、また、わたしが首をかしげると、F先生が、教室にあったアップライト・ピアノのふたを開けました。

箱状の中には、たくさんの弦。

ハンマーでたたかれた弦の響きが、箱に伝わって共鳴し、箱の中の空気も共鳴し、音が増幅されるんだよ、と教えてもらいました。そして、エレクトリック・ピアノは、あまり共鳴しない造りになっているのだと思うよ、と。

エレクトリック・ピアノの仕組みは、ボディに箱状の空洞がないエレキギターみたいな感じかな、とイメージしました。

ピアノを弾いていると、鍵盤ばかりを見てしまいますが、今回のことで、中の弦や共鳴している箱にも意識を向けたい、と思うようになりました。

生のピアノでフォルテの音を美しく響かせたいときは、生徒さんにもふたを開けて見せて、楽器全体が、そして部屋がまるごと共鳴するイメージを持ってもらうといいかもしれませんね。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。

アルトサックスの歌声

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。今回は、ウッドウィンド〔木管楽器群〕のサクソフォン。エレクトーンに搭載されているサクソフォンの音色は種類が多いので、指導書の方も細かく分類して調べることにしました。

まずは、アルトサックスから(正式には「サクソフォン」ですが、以下、省略して「サックス」とします)。

「アルトサックスとテナーサックスって、大きさ以外に楽器の作りとかも違っているのかな?」という疑問から着手しました。

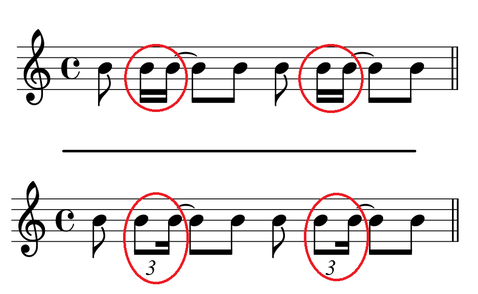

調べたところ、ネックの形で見分けられるのだそう。アルトは一か所で折るように曲がっているのに対し、テナーは一度上へ向かってから円を描くようにぐねーっと曲がっています(上部の写真の赤〇参照)。

ちなみに、音色は、アルトが女性の声、テナーが男性の声に似ている、と言われるそうです。

有名な楽曲を調べていたら、「テイク・ファイブ」が出てきました。かつてアリナミンVドリンクのテレビCMで使われていた曲です。ダンディなおじさんのイメージがあり、テナーサックスだと思い込んでいたのですが、アルトサックスでした。

改めて聴いてみると、ハスキーボイスの女性が気だるげに歌っている感じで、匂い立つような音色。息遣いが、ビブラートが、魅力的です。

これだけ表情豊かにサックスのメロディを演奏するのは、鍵盤楽器では非常に難しい、とも感じました。

とは言え、Youtubeでいくらでも素敵な演奏が聴ける時代にいるのですから、頭の中にいい音のイメージをしっかり作って、サックスで歌っているかのような演奏ができるよう、頑張りたいと思います。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。

フルートと身近な笛

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。

ストリングス〔弦楽器〕群、ブラス〔金管楽器〕群はクリアしたので、今回は、ウッドウィンド〔木管楽器群〕のフルートから。

まず、「フルートって金属製よね?昔は木製だったから木管?」という疑問が。

そもそも木管楽器とは、木の管でできた楽器というわけではなくて、リード〔板の薄片〕を使って発声する楽器の総称なのだとか。

S先生が持参した資料によると、フルートは「エアリード」と言って、物質としてのリードはないけれど、リードを震わすように空気を振動させて音を出すので、発声の仕組みとして木管楽器に分類されるそう。

ビールの瓶の注ぎ口に下唇を当てて息の何割かを吹き込むようにすると、ボーッと汽笛のような音が出ますよね?あれもエアリードだそう。

瓶の笛の話から、葉っぱの笛やホオズキの笛などに話がふくらみました。

でも、今や、飲み物は瓶ではなくてペットボトルに入っているし、アルコール消毒&マスクのご時世に、そこら辺に生えている葉っぱや草の実を口にするのも問題がありそうだし、身近なもので音遊びというのも気軽にはできませんね。

研究会の後、自宅で「葉っぱ 笛」とweb検索してみました。動画を再生すると、子どもの頃は喜んで鳴らしていたはずですが、ひずんだ耳障りな音が聞こえてきてびっくりしました。

研究会では、フルートの歴史も少し学びました。木の管に穴が開いただけのものから、材質も変わり、穴を開閉するキーが生まれ、改良されていったそうです。

フルートの古い古い祖先は、葉っぱの笛のような、あまりきれいではない音色だったのかもしれません。長い歴史の中で、楽器も奏法も工夫され、洗練されていって、現在のフルートができたのだと思うと、美しい音色を求める人々の情熱に圧倒される気がしました。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。

尊敬します!トランぺッター

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。

ストリングス〔弦楽器〕群はクリアしたので、今回は、ブラス〔金管楽器〕群のトランペットから。

学生時代に吹奏楽部に所属していたN先生が、あれこれ教えてくださいます。

「唇をぶるるるって震わせて音を出すんだよ」

「マウスピースだけで、ドレミファソラシドーって鳴らせるんだよ」

「口で倍音を鳴らして、ピストンバルブで音の高さを確定するんだよ」

なんか、非常にややこしくないですか?

唇を震わせながら、口笛を吹くように息を調節しながら、倍音とピストンバルブの状態を考えて、それでやっと、ほしい高さの音が出るということですよね。

そうして一つ一つの音を出しながら、それらをつなげて音楽を生み出しているなんて、河原で練習している中高生も、すごい人たちだったのですね。

その後、トロンボーンとホルンについても調べたのですが、どちらもトランペットに負けず劣らず難しそうでした。

ピアノやエレクトーンは、高さの順に鍵盤が並んでいて、タップするだけで音が出せます。入門者でも簡単に演奏を楽しむことができます。

一方、ショパン国際ピアノコンクールの出場者たちのように、驚くほど複雑なテクニックを駆使して美しい音楽を奏でる人たちもいます。

金管楽器と比較して、発声が容易なピアノやエレクトーンなら、正しい音の高さで弾くのは朝飯前なはず。

ですから、生徒さんたちにも、「とりあえず、楽譜通り弾けました」の〇ではなく、自分自身が心地よいと思える響き、自分自身が満たされるような演奏を目指してほしいです。

言うは易く行うは難し、ですけどね。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。

ビオラの役割

ステージア研究会は、引き続き、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書づくり」をしています。

エレクトーンの音色のボタンの並び順に従って、まずは、ストリングス〔弦楽器〕群のバイオリンから。

カテゴリーは「ストリングス」、名前は「バイオリン」、音の出し方は「弦が4本あり、弦部分を弓でこすったり、指ではじいたり(ピチカート奏法)して演奏する」、単音or重音は「主に単音で、重音も出せる」、などと記載事項を埋めていきました。

次はビオラ。ところが、有名な曲の項目で、「これぞビオラ!」と得心できる曲が見当たりません。

そんな時、N先生から、エレクトーンのテキスト『Electone Gallery7』で弦楽スコアをエレクトーン演奏用に編曲する課目があった、と発言が。

その課題曲は、モーツァルト『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』の第2楽章でした。

第一テーマの1回目は、第1バイオリンと第2バイオリン、チェロだけで奏でます。2回目になってビオラが登場するのですが、途端に、音の厚みが増して、奥行きが広がるんです。

バイオリンのような華やかな音色ではないので、主旋律を奏でることは滅多にありませんが、ビオラの存在感、すごいです。

生徒さんのための指導書づくりで、ビオラの役割の重さを実感することができました。人に教えることが、一番勉強になる、と聞いたことがありますが、本当にその通りだなあ、と思いました。

※ ご参考までに、打楽器に関するブログです。

楽器の指導書づくり

今年度のステージア研究会の研究テーマは、「エレクトーンで鳴らせる楽器の指導書をつくろう」です。緊急事態宣言中なので、今回もzoomでの研究会です。

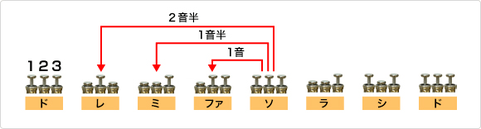

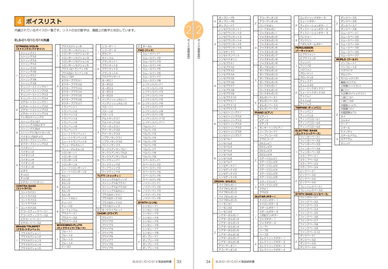

一般の教室で使っているELS-02Cというエレクトーンでは、986(AWM音源)+94(VA音源)の音色が内蔵されています。膨大な数ですから、まずはよく使う音色のピックアップから始めました。

ストリングス〔弦楽器〕、ブラス〔金管楽器〕、ウッドウィンド〔木管楽器〕などのカテゴリー別によく使う楽器名を上げていきます。

エレクトーンの音色には、「トレモロ・ストリングス」など奏法の名前がついたものや、「チェンバー・ストリングス」など演奏形態の名前がついたもの、「ディストーション・ギター」などエフェクト〔電気的に音色を加工すること〕による名前がついたものもありますが、これらは、楽器の説明として書き加えるので除外。

また、クワイア〔歌声〕やホイッスル〔口笛〕、小学校で使うリコーダーなど、説明するまでもないものものも除きます。

進行役のN先生が「チェレスタはどうしましょう?」と言えば、F先生がすかさず「『こんぺいとうの踊り』ね!」と応じ、S先生が楽器の写真(いろいろな楽器の説明が載ったフォルダ・タイプの雑誌があったそうで、そのカード)を見せてくれます。

こんな具合に進んで、書記に名乗りを上げてくれたU先生がWordでタイプしてくれた楽器名を、最後に画面共有で確認しました。

みるみる仕事が捗る有能な先生方です。

次回は、それぞれの楽器の説明編です。

擦弦楽器や吹奏楽器を鍵盤でそれらしく演奏するための指導書なので、エレクトーンの周りに集まって、実際に音を鳴らしながらやっていけたらいいのですが、6月は、さてはてどうなることでしょうか。

リアルがいいね

今回のステージア研究会は、3月12日の「研究会発表」の予行演習第2弾。(第1弾はこちらの記事「Give me 免疫力」)

今回も、わたしは自宅からzoomで、他の先生方は千里中央センターの教室に集まっての研究会です。

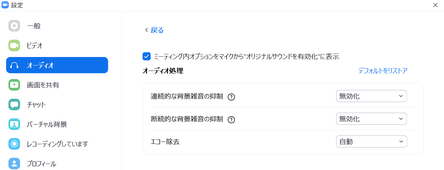

zoomだとエレクトーンの音色がひどく悪いと思っていたのですが、今回は双方の端末を「オリジナルサウンド-ON」の設定にしたところ、音質が劇的に良くなりました。

「オリジナルサウンド-OFF」だと、例えば、シンバルの音がチッ、チッと芯の音しか聞こえなかったのが、シュアアン、シュアアンと余韻まで聞こえるようになりました。電気的なモシャモシャしていた正体不明な持続音も、ストリングスの音と判別できました。全体的にクリアな音色になった感じです。

ピアノとエレクトーンによるアンサンブル「Pretender」を、T先生も生徒さんとアンサンブルする予定ということで、最後に、F先生とU先生の演奏をT先生がスマホで撮影しました。

後で、LINEでその動画を視聴できるようにしてもらったので、再生してみてびっくり。

ギターのリフ〔執拗に繰り返される特徴的な旋律〕が聞こえます。リズムもいろんな楽器が鳴っています。ソプラノ・サックスもセカンド・エクスプレッション・ペダルを使ってポルタメント〔少し低い音から楽譜通りの音の高さまで滑らかに音高を変える奏法〕しているので、歌っている感じがよく出ています。

zoomの「オリジナルサウンド-ON」で、ずいぶん音質が良くなったと感じていたのに、こんなにたくさん聞こえていない音があったなんて、と思いました。

スマホで撮影した動画でこれだけ素敵な演奏なのだから、その場で聴いたら、どれほどかっこ良かったことでしょう。

早く、リアルな場での演奏を安心して聴ける日を迎えたいものだ、と毎度のことながら思いました。

Give me 免疫力

今回のステージア研究会は、3月12日の「研究会発表」の予行演習。

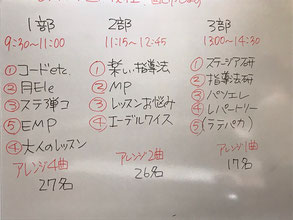

「研究会発表」とは、jet千里支部でおこなっていた年度末の各勉強会の発表の場「JESフォーラム」が、なんば支部に統合されたことにより、名前を変えたもので、研究会の数も大幅に増えました。

今年は、新型コロナウイルスの感染予防のため、入場の人数に制限があり、3つの部に分かれての発表です。

わたしは、都会の地下鉄での感染が怖くて、本番のなんば店に行くのはパスしています。ですから、今年の発表は、他の先生方に全部お任せ。

ステージア研究会では、まず、コロナ禍における演奏会の一形式として、F先生の自宅でのコンサートの模様を紹介。その時、F先生が生徒さんと演奏したピアノとエレクトーンによるアンサンブル「Pretender」をF先生とU先生で披露。

続いて、例年の活動報告として、キューズモール野外ステージでのハロウィン・コンサートの紹介。一昨年(昨年は中止)、S先生とN先生が演奏したエレクトーン2台によるアンサンブル「ドロ刑 警視庁捜査三課」を再演し、その背景で、コンサートの写真をスライド上映する予定です。

今回も、わたしは自宅からzoomで、他の先生方は千里中央センターの教室に集まっての研究会だったのですが、なぜかインターネットの接続状態が非常に悪く、画像がフリーズするだけでなく、音声も途切れ、更には、zoomの参加者が一人!、つまり接続が完全に切断された状態にも陥りました。

発表が全部お任せなので、せめて毎月の研究会の中で何かお役に立てることがあれば、と思っていたのですが、何をやっているのかもわからず、お手上げ状態でした。

研究会の後日、レッスンに来た生徒さんが、寒いのに水筒の飲み物(湯気は出ていなかったから冷たいはず)をごくごく飲んでいました。また、別の生徒さんは、雪の中、キャッキャッと走り回っていました。

元気いっぱいの生徒さんたちを見て、(彼女たちはきっと免疫力が高いに違いない。千里中央センターにもなんば店にも行けるに違いない)と、うらやましく思いました。

箱の中から

10月9日、ついに、リアルで集まる研究会の実施となりました。2月以来なので、8カ月ぶりです。でも、わたしはZoomで参加したので、リアルとリモートの混合になりました。

活動内容は、まず、F先生が8月に行ったDVDコンサートのアンサンブル曲のバランスのチェック。

「アラジン・メドレー」や「ハナミズキ」などの曲が、生徒さんが弾いて楽しめるようにアレンジされていました。

リモートの画面越しだと、ピアノやタンバリンといった立ち上がりのくっきりした音はクリアに聞こえるのですが、全体的にボヤーッと歪んだ感じ。さらに、曲が盛り上がって、いろいろな音が鳴り始めると、ポコポコポコと雑音が入ってきて、ダイビングの中継みたいになってしまいました。

それから、U先生が、みのおキューズモールのハロウィン・コンサートで演奏予定の曲を披露してくれました。

朝ドラ『エール』の主題歌、髭男dismの曲、YOASOBIの「夜に駆ける」と、間違いなく観客が集まってくる選曲。ですが、こちらも、盛り上がってくると潜水してしまう感じ。※ 残念ながら、ハロウィン・コンサートは中止になりました。キューズモール側から、感染症対策上の課題があり、しばらくステージは使用できないと言われたそうです。

研究会の間、リアル参加の先生方には、奏者や楽譜が見えるようにスマホの位置を調整していただきました。

スマホという箱の中から、教室の風景を覗いている。

京極夏彦さんの『魍魎の匣』〔胸から上だけで生きている娘が箱の中に入ったまま持ち運ばれている怖いお話〕を思い出してしまいました。

研究会終了後に、Zoomでレッスンする際のオーディオの設定がある、と以前、耳にしていたことを思い出しました。

今回は、すっかり忘れていたので、次回は設定を変更してみます。

とは言え、インターネット回線の速度や混み具合の問題もあるので、音色について語り合えるほど音質が改善されるのは難しいかな、と予測しております。

まだオンライン勉強会

6月5日、久々にステージア勉強会がありました。zoomを使ったオンライン勉強会です。勉強会と言っても、銘々の近況報告と今後の活動方針についてお話ししただけですが。

近況報告を聞いていて思ったのは、地域の状況がだいぶ違うのだなあ、ということです。

例えば、対面レッスンの再開のタイミング。

S先生の教室は、生徒さんたちが通う小学校の児童に感染者がいたため、まだオンライン・レッスンだけなのだそう。

一方、U先生の教室は、近所の学習塾や他のお稽古ごとの教室が再開した5月の第4週から、全員、対面レッスンを再開したそう。

そして、うちの教室は、6月1日からの再開です。

みなさん、指導法勉強会にも属しているのですが、こちらの方が5人と少人数なので、お一人お一人のお話をじっくり聞けた感じがします。

6月8日から、勉強会で使用している千里中央センターも再開したので、次回の勉強会はオンラインでなくてもできるようになりました。

しかし、私は、混雑するバスで通うのは、まだ不安です、と引き続き、オンラインの勉強会を希望しました。

3月から延期されていたjetの講座も再開されるそうですが、開催場所のなんば店までの電車内や駅の混雑を考えると、受講できません。

緊急事態宣言が解除され、いろいろな場面で日常が戻りつつあるようですが、外出のたびに、不安感につきまとわれるのが厄介です。

憂いなく人と会える日が、一日も早くやって来てほしいものです。

※ 新型コロナウィルス関連のブログはこちらです。

ELB-02を検分

ステージア勉強会では、3月のJESフォーラム〔jet千里支部の各種勉強会の一年の成果を発表する場〕で、エレクトーン2台でのデュエットを披露することにしました。しかし、搬入の都合で、2台ともELS-02C〔発表会などで使われる上位モデル。以下「カスタム」〕とは行かず、1台はELB-02〔入門モデル。以下「ベーシック」〕になりました。

jetは指導者が個人で運営している教室なので、指導者もふだん触れるのは自宅にある「カスタム」だけです。でも、生徒さんには、その他のモデルの楽器を購入してもらうこともあります。そこで、これ幸いと「ベーシック」に触れ、その機能について調べてみました。

まず、音色。搭載されているスーパーアーティキュレーションボイス〔弾き方によって息づかいまで感じられる、その楽器らしさを追求した音色の総称。以下「Sボイス」〕の種類が少ないです。なので、「カスタム」では「Sボイス」で表情豊かに弾けていたのに、「ベーシック」では代わりの音色で発音されるため、のっぺりした演奏に感じられる、ということもあるかもしれません。

それから、鍵盤への触れ方によって強弱が変わるタッチトーン。以前の入門モデルに比べると、良い印象です。でも、「カスタム」とは、精度が違うので、繊細な表現は難しそうです。また、足鍵盤は、タッチトーンが効かないので、ティンパニ・ロールのクレシェンドなどができなくて、盛り上げるところが少し寂しくなりそうです。

次に、足鍵盤のサイズ。奥行きが短いので、つま先とかかとを交互に使ったウォーキングベースは、やりにくそうです。

あと、リズムを組んだり、音色を編集したりはできません。

今回の検分では、以上のようなことがわかりました。

確かに、「カスタム」と比べれば、「ベーシック」には劣るところもありますが、音楽性の感じられる演奏になるかどうかは、楽器ではなく、演奏者次第だと思います。

たとえばギターの音色だったら、ギタリストが楽器をどんなふうに弾いているのかをはっきりと思い浮かべて演奏する。また、自分の弾いている音をしっかり聴き、音に合わせてタッチを微調整する。

「ベーシック」を購入した生徒さんがいたら、そんなことに気を付けながら、自宅でも表情豊かな演奏を楽しんでもらいたいです。

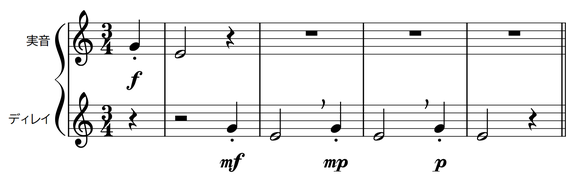

裏の手16分音符

エレクトーンには、「ディレイ」という機能があります。たとえば、「ヤッホー」と弾いたら、だんだん遠ざかりながら「ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー」と返ってくる、やまびこのような機能です。

今回のステージア勉強会のお題は、このディレイ機能。

N先生の大人の生徒さんがジグソーの「スカイ・ハイ」に挑んでいるそうですが、イントロのブラスの「ウーワー、パカパカパンッ」を左手の和音で弾くところで難儀している、とのこと。

テンポが速い上に、右手が16分音符で動いているので、左手は簡単にしたい、とN先生。

そこで、弾くのは4分音符の「パンッパンッ」、鳴るのは16分音符の「パカパカパンッ」にするべく、ディレイ機能を使ってみました。しかし、ディレイの音はだんだん遠ざかってしまうので、ブラスのパリッとした感じが出ません。8分音符で「パパパンッ」と弾くと、ハリのある音で「パカパカパンッ」と鳴るのですが、その生徒さんには、8分音符の和音も難しいそう。

ならば、と、F先生のアイデアで、単音を弾くだけで重音を鳴らせる「ノートシフト」機能も追加することに。

「ディレイ」と「ノートシフト」で、弾くのは8分音符の単音の「パパパンッ」、鳴るのは16分音符の重音の「パカパカパンッ」に。さあ、これにて決着です。

大人の生徒さんは、弾きたい曲の「ここでこの音がほしい!」というイメージがしっかりしていて、そんな気持ちが表れている演奏はとても魅力的です。

ただ、お仕事、子育て、介護などで練習する時間がなかなか取れません。そんな時に、ほしい音を無理なく再現できるよう、エレクトーンの機能をあれこれ使えるようにしておこう、と思いました。

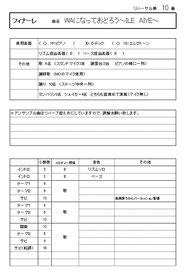

よその発表会

今回のステージア勉強会は、発表会の直前だったので、発表会でのアンサンブルやフィナーレの曲のバランスなどのチェックをしました。

勉強会の5人の参加者の中の4人が、発表会を一緒に開催するメンバーだったので、他の先生方と発表会をしているT先生には、演奏のことから裏方のことまで、たくさんお話を聞かせてもらいました。

前回から発表会をご一緒することになったF先生から「PAマット〔ホールの音響の担当者に、メロディ担当の楽器や全体の流れ、リバーブ(音の反響)や音質の要望などを伝えるシート〕」なるものの作成を提案されたので、T先生の発表会ではどうしているのか訊いたところ、アンサンブル曲は、ホール関係者との打ち合わせ(本番のひと月前)で、演奏CDと一緒に「PAマット」も提出している、との回答。

前回までは、リハーサルの時に口頭で希望を伝えることはありましたが、T先生たちのように文書やCDで丁寧に伝えることを怠っていたので、ホールの方たちとのコミュニケーションも大切にしなければならないな、と反省しました。

参考に、T先生の発表会での講師4人によるアンサンブルの演奏動画を見せてもらいました。みんな笑顔でスウィングしていて楽しそうです。しかも暗譜。

残り2日で暗譜はできなさそうですが、笑顔&スウィングを心がけて本番のステージに臨もうと思いました。

※ ご参考までに、発表会に関するブログです。

伝播する「音楽熱」

今回の勉強会では、3月のJESフォーラムで発表することについて話し合い、今年度を振り返りました。

その中で、5月のjetの総会で、エレクトーン・プレイヤーの鷹野雅史さんの演奏を聴いて、言葉をしゃべっているように聞こえるレジストレーションに興味を持った、ということがありました。実際に、勉強会メンバーでレジストレーションのセッティングをしてみましたが、弾き方にもコツがあって、なかなか難しかったです。

勉強会メンバーのU先生は、千里jetですが、先日の「エレクトーン・ジョイフル・コンサート」にもご出演されました。そこで、U先生は、演奏の中で上手にエレクトーンをしゃべらせていて、客席からも「エレクトーンが『ハッピー』ってしゃべった!」なんて、かわいらしい声が上がっていました。

「ジョイフル・コンサート」を聴きに行った先生たちは、「エレクトーンの楽しさを再認識して、このところエレクトーンをバリバリ弾いているわ」とか、「先生が楽しそうに演奏している姿を見せることの大切さを痛感して、発表会で講師演奏をするって決めた!」とか、大いに触発された様子でした。

総会での鷹野さんの演奏から、玉突きのように、次々と「音楽熱」が伝播していったのだなあ、と感慨深く感じました。演奏を聴いてもらう、ということは、誰かに影響を与えることにもなりうるのですね。

頭の中に理想をつくる

今月のステージア勉強会では、N先生が発表会で弾く2曲を取り上げました。どちらもエレクトーンとピアノ1台ずつのアンサンブルです。

1曲目は、ゴダイゴの「銀河鉄道999」。生徒さんが弾くエレクトーンを、N先生のピアノが盛り上げる感じです。

一度、演奏してもらったところで、次々と意見が出ます。

「オクターブで弾くトレモロの音域が低すぎる」、「オブリガードのバランスが悪い」、「シンバルのインパクトが小さい」、「キメのリズムのところでドラムのフィルインがほしい」などなど。

一つずつ手直ししていると、あっという間に時間が過ぎ、もう1曲の「ルパン3世~ラテン・バージョン~」は、フルートの音色を輪郭がくっきり際立つように変えたところで、時間切れ。

ですが、2曲とも素敵に生まれ変わりました。

勉強会の先生方が、次々と改善すべき点を挙げていく様には、いつも感心してしまいます。こうしたら「良い演奏」になる、という理想が頭の中で詳細にでき出来上がっているからこその芸当ですよね。

たくさんいい演奏を聴いて、頭の中の「理想の演奏」をあらゆる点で詳細にしていくと、実際の演奏もより良いものに変わっていくと思います。「聴く」機会は、ぜひ大切にしてくださいね。

※ ご参考までに、エレクトーンのリズムに関するブログです。

※ エレクトーンのアレンジに関するブログはこちらです。

6人寄れば

※ボリュームに注意してください

ステージア勉強会は、エレクトーンの機能を勉強する集まりですが、レッスンのお悩み相談などもします。 今回は、F先生の企画の話で盛り上がりました。

教室のハロウィン・パーティーの最後に、F先生の演奏に合わせて、手拍子や掛け声を入れさせたい。大きな紙に、手拍子や掛け声のガイドを書くけれど、楽譜が読めない保護者の方にもわかりやすいようにするには、どうしたら良いだろう、というご相談でした。

休符のところは休む拍数を数字で書く、手をたたくところは手のイラストにする、など、6人の先生方からいろいろなアイデアが出されました。

曲は、鷹野雅史さん編曲の「ゴーストバスターズ」。鷹野さんのコンサートでは、打ちつけるようなアクセントの音に合わせて、ピストルを構えて「パーン!」と撃つポーズを入れるそうです。

F先生も、「パーン!」のところで撃つ振付を考えていたそうですが、T先生やU先生から、鷹野さんは、3拍目で構えて、4拍目の「パーン!」でピストルを上に向けていたよ、との詳細な情報があり、みんなのポーズがそろう楽しい振付になりました。

実際に、F先生の演奏に合わせて、手をたたいたり、掛け声を入れたり、ステップを踏んだり、みんなでポーズを合わせたりすると、とても楽しかったです。

すてきな演奏に静かに耳を傾けるのはとても大切なことですが、手拍子や掛け声を入れる、そんな音楽の楽しみ方も良いな、と思いました。

リズム感を培う

35度を超える酷暑の中、いつものメンバーが勉強会に集まりました。冷房の中に入ってもしばらくは体の熱が冷めず、エレクトーンの勉強の前に、雑談に花が咲きました。

「米津玄師さんの“Lemon”を弾いている生徒さんがいるんだけど、どうしたらバウンスのリズムを弾けるようになるんだろう?」とT先生。

そして、「バウンスの曲を弾く機会は少ないもんね」とか、「うちの生徒も、バウンスで歌えるのに指はストレートで動く」などと同意の声が上がり、「うちの生徒は3拍子の曲が苦手」とか「5拍子が難しい子もいる」という話に。それから、リズム感はどのようにして培われるのか、という話に移りました。

U先生によると、アフリカのわらべ歌のCDを聴いたら、全曲5拍子だったそう。また、T先生によると、メトロノームを鳴らしても弾けない子が、エレクトーンでバス・ドラムとスネア・ドラムのシンプルなリズムを鳴らしてみたら弾けたそう。

そこで、バウンスの曲も、3拍子や5拍子の曲も、小さい頃から聞いていれば自然とそのリズム感が培われていくのではないだろうか。また、慣れないリズムでも、耳からしっかりインプットした後に、バス・ドラムを鳴らすなどして小節の1拍目がわかる状態で練習すればれば、スムーズに弾けるようになるのではないか、という推論が挙げられました。

なんと言っても、好きな曲を聴くのは楽しいですが、世の中にはいろいろな音楽があふれていますから、馴染みのない曲もどんどん聴いて、リズム感などの音楽的感性を育んでいきたいものですね。

※ ご参考までに、拍子感やリズム感に関するブログです。

録音プレッシャー

ステージア勉強会では、引き続き、サウンド・カーニバル〔曲のイメージに合わせて、オリジナルのレジストレーションをつくるイベント〕の作品の聴き合い会をしました。作品は、USBメモリーに録音して出品されます。

ある生徒さんの作品をUSBメモリーから再生していたとき、「この子、レッスンで20回以上も録音したのよ」と、担当の先生がおっしゃいました。

家での練習でも1曲を通して20回も弾くなんて、なかなかできませんよね。「すごい!」「根性ある!」「がんばった!」と他の先生方も口々に褒めていました。

そこから、演奏を録音するときのプレッシャーについて話題が移りました。

「タイマーの数字が視界に入るだけでドキドキする」「いい感じに弾けていたのに、まさかの最後でとちる」などなど、みなさん一様に録音で緊張してしまう、とのことでした。そして、グレード試験や発表会の前に、この録音プレッシャーを生かせば、緊張感に慣れる練習もできるかも!という話になりました。

スマートフォンのアプリを使えば手軽に録音できますし、再生すれば、客観的な耳でしっかり聴いて、演奏をより自分の理想に近づけることもできます。みなさんも、ぜひ、練習に録音も取り入れてみてくださいね。

サウンド・カーニバル

jetでは、サウンド・カーニバルというイベントがあります。曲のイメージに合わせて、オリジナルのレジストレーション〔音色の設定〕をつくろう!というイベントです。

ステージア勉強会で、他の先生の生徒さんたちの作品を聴かせてもらいました。エレクトーンの演奏はUSBメモリーに録音できるので、生徒さんの演奏そのものを再生して聴くことができます。

ピアノの生徒さんが、弾けるようになった曲をエレクトーン用にアレンジしたものが多かったのですが、音型やハーモニーの進行からイメージを膨らませて、おなじみのピアノ曲が大変身していました。

16分音符の下行ラインなら、「たぬきさんが山道から転がっちゃった」イメージで、木琴でコロコロ。不安定な減七の和音の後に、長調のホッとするような主和音が出てきたら、「カミナリが鳴って、ザーッと雨。でも、すぐに止んでお日さまが出た」イメージで、雷や雨の効果音を入れた後、ウィンドチャイムでキラキラーン、といった具合です。

エレクトーンの生徒さんでも、ピアノで一曲仕上げさせた後、イメージを聞き出して、オリジナルのレジストレーションを一緒につくってみたら楽しそうだな、と思いました。

今まで、不参加だったのですが、今年のサウンド・カーニバルには、ぜひ参加したいと思います。

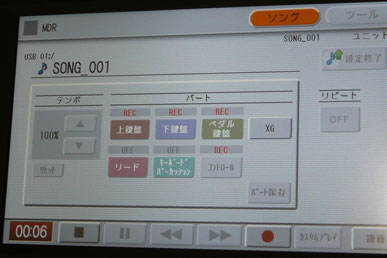

レジストレーション研究中

エレクトーンには、楽譜に対応した市販のレジストレーション(音色の組み合わせ。以下、レジスト)のデータを使って演奏する他に、自分でレジストを設定して演奏する、という楽しみ方もあります。

レジストの設定方法を教えられるよう、その知識の習得を目指すのが、ステージア勉強会です。

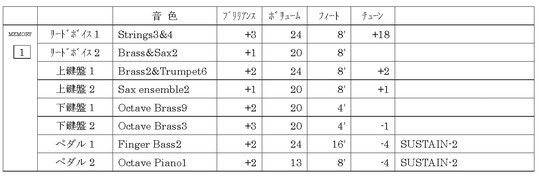

ただ今、ステージア勉強会では、R&Bアレンジの「夜空ノムコウ」のレジストで、自分たちで作ったもの(以下、「ス」作)と、デモンストレーター〔演奏活動を通してエレクトーンの普及を図るプロ〕の方に改良してもらったもの(以下、「デ」作)の比較をしています。

まずは、ひたすら音色を書きだします。上の図のようなレジストの表を、「ス」作と「デ」作それぞれ32パターン、書き出しました。それから、レジストが別のレジストへ変わるタイミングも書き出し、「ス」作と「デ」作のレジストの対応関係がわかるように並列させました。

ここまで、6人のメンバーで手分けして取り組みましたが、文字をぎっしり書いて、目はチカチカ、手はピキピキ。毎回、勉強会が終わるとぐったりしていました。

あとは、実際に音を出しながらの比較です。まだ途中ですが、耳で聴いただけではわからない「隠し味」のような音があって、音の輪郭をくっきりさせたり、音に厚みを持たせたりしていることがわかりました。ちょっと苦労が報われた気持ちです。

他の曲でも同じようにしてレジストを研究することになっています。一人では投げ出してしまいそうな地道な作業ですが、「学問に王道なし」と思って、他のメンバーとともに頑張ります!