2017年

♪ 音楽にまつわる身辺雑記 ♪

鍵盤ふき掃除のBGM

鍵盤には短い黒鍵と長い白鍵がありますから、お掃除で拭いていると、タターン、タターンというリズムになりますよね。

みなさんは、タターン、タターンのリズムでどんな曲が思い浮かびますか?

私は、ロバート・ジェイガーさんの「シンフォニア・ノビリッシマ」のあのかっこいいエンディングが浮かびます。なので、「シンフォニア~」のリズムを借用したクロマティック・スケールを頭の中で鳴らしながら、鍵盤をふきふきしております。

頭の中のことなので、壮大な雰囲気で重音を鳴らして、大仕事をしている気分にも浸れます。3連符のところはかなりしっかり拭けるので、ピカピカになるかも?

「スズメに逃げられない」弾き方

ピアノではもちろんのこと、エレクトーンでも、打鍵のタッチを変えることで強弱をつけます。「強弱」と言うので、強く弾けば大きな音、弱く弾けば小さな音になるとばかり思いがちですが、実は、「強い打鍵=速い打鍵」、「弱い打鍵=ゆっくりな打鍵」なのです。だから、速いフレーズを弱く弾くのは、とても難しいです。

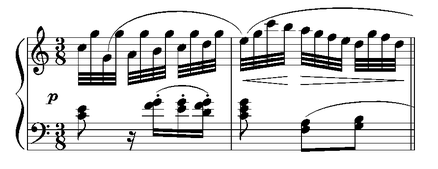

以前、「エリーゼのために」を弾いていたら、1回目の副主題の32分音符が連続するところで、庭に異変が。強弱記号が「p」なので、軽やかに弾きたいところ、しかも、明るく伸び伸びとした感じのハ長調のところです。なのに、にぎやかに遊んでいたスズメたちがバタバタと逃げ去ってしまいました。

これではいけない!と、「スズメに逃げられない」を目標に、速いフレーズを弱く弾くための試行錯誤をしました。

先日のことですが、エレクトーンの生徒さんが「f」のフレーズのアクセントの付いた音符を、グーッと押し込むように弾いていました。これだと、強くても速くないので、アクセントの感じが出ません。そこで、「強い打鍵=速い打鍵」だというお話をして、二人でどうしたら速い打鍵になるかいろいろ試してみました。

彼女も「エリーゼのために」を弾きたいと言っていたので、いつか練習を始めたら、「スズメに逃げられない」32分音符の弾き方を一緒に探していきたいです。

※ ご参考までに、ピアノ曲に関するブログです。

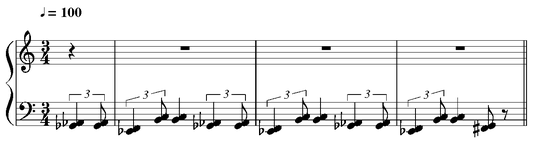

山鳩の鳴き声を楽譜に

近所の神社で山鳩があの独特な低い声で鳴いていました。

「デーデドゥッボボー、デーデドゥッボボー」とまねして口ずさんでいたら、夫に首をかしげられてしまいました。夫の耳には「デーデー、ボッボー」と聞こえるとか。「楽譜にしてみたら?」との提案に、早速つくってみました。

私の方は、アウフタクト(弱起)の3拍子、夫の方は、4拍子で3拍目の頭に休符が入ります。山鳩の鳴き声は平板なので、人それぞれ違う拍子に感じられるのですね。

ピアノで披露すると、鳴き止むときのプツリと途切れるところ(楽譜の最後の小節)で笑いを取れました。

山鳩はキジバトとも言うそうで、一般には「デデポッポー」と聞きなしされるようです。

みなさんも、おもしろい音を耳にしたら楽譜にして、家族やお友だちと比べてみてはいかがでしょうか。

※ ご参考までに、身のまわりの音に関するブログです。

歌の伴奏で老人ホームへ

9月のシルバーウィークは、神奈川県の実家に帰省するのが恒例となっています。

今回は、母が入っているサークルのメンバーが、老人ホームへ歌をうたいに行くというので、キーボードの伴奏で飛び入り参加させてもらうことになりました。

歌うのは、唱歌や童謡なので、簡単に伴奏づけできるだろう、と思ったのですが―。

「赤とんぼ」、「もみじ」、「幸せなら手をたたこう」は、私も小学校で歌ったので、すぐにイントロや伴奏が頭に浮かびました。そのまま楽譜づくりをして、弾きながら音の響きのイマイチなところを修正して出来上がり。

「里の秋」は、聞いたことあるかな?程度の曲だったので、まずメロディを覚えることから始めました。さいわい、実家に古い楽譜があったので、それを参考に伴奏づけをしました。

そして、「案山子(かかし)」と「野菊」。この2曲は全くの初めましての曲でした。メロディとコードネームだけの楽譜はあったのですが、どうもイメージが湧きません。そこで、You-tubeの動画を参考にさせてもらいました。「百聞は一見に如かず」と言いますが、音楽の場合は、「百読譜は一聴に如かず」ですね。

そんな具合で、少々手こずりましたが、イメージ通りの伴奏をつけられたゾ、と自己満足に浸りつつキーボードで練習しました。

そして、本番。20人のご老人と、10人のサークルのメンバーとで歌をうたいました。少々ミスタッチもありましたが、一応、伴奏のお役目を果たせたようです。

歌の前にはお話コーナーがあり、五臓〔心臓、肺、腎臓、肝臓、脾臓〕は感情と結びついており、「うれしいな、たのしいな」と思うと心臓が健康になる、ということを聞きました。今回、老人ホームで同じひと時を過ごした皆さんとともに、心臓が元気になっていたらいいな、と思います。

※ ご参考までに、歌の伴奏に関するブログです。

ピアノの調律

毎年、10月にピアノの調律をお願いしています。大阪の暑い夏を乗り越えて、ピアノがちょっと落ち着いてきた頃です。調律師さんによると、ピアノも夏バテするそうです。

今回、面白かったのが、譜面立ての修理です。ふたに固定されているはずの譜面立てがカパカパ開いてしまう状態だったのですが、調律師さんが、蝶番のところに接着剤のようなものをチョイチョイと注ぐと、あら不思議。譜面立ての開閉が程よくきつくなり、ふたに固定されつつ、手を添えると開くことができるという絶妙な塩梅に仕立ててくれました。

調律の方は、中音域で和音を鳴らしながら一番低いドの音を弾くと、やや違和感があったのですが、下がり気味だった中音域を調えてもらい、スッキリした響きになりました。

エレクトーンのレジストレーション〔音色の設定〕づくりや教材づくり、録音作業などに熱中している時は、ピアノは放ったらかし状態だったりするのですが、リフレッシュしたピアノの音をなるべく毎日堪能したいと思います。

TREBLEな左耳、BASSな右耳

「利き耳」という言葉をご存知ですか?パーカッション勉強会で話題になったのですが、手に左利き/右利きがあるように、耳の聞こえ方も左右で違うそうです。

左右それぞれの耳元で指を擦り合わせてみたら、確かに違って聞こえました。左の方が高音域〔TREBLE〕が強調され、右の方が低音域〔BASS〕が強調された感じです。

ピアノは、演奏者の左から低音が、右から高音が聞こえるようになっています。オーケストラの楽器の配置も、概ね、演奏者の左が低音、右が高音。顔の横幅だけ距離が違う分、音の発信源から遠い方がよく聞こえるようになっているのかもしれないな、と思いました。

でも、オーケストラの指揮者や聴衆は、右が低音、左が高音と反対になります。演奏しない人は、左右の音の違いが拡大され、ステレオ効果がより高められた状態で音楽を楽しめるのかもしれませんね。

エレクトーンは、聴衆サイドの楽器配置でレジストレーション〔音色の組み合わせ〕の設定をします。パンニング〔音の発信源の水平位置〕を左右反対に設定してみたら、オーケストラの中で演奏している気分に浸れて、思いがけずレベルアップできたりして!なんて、夢想してしまいました。

2017年の発表会

先日、発表会がありました。jetの同期加入のS先生とN先生、それに勉強会でお世話になっているF先生の教室との合同発表会です。

今回は、12月24日―クリスマス・イブの日でしたので、フィナーレで「きよしこの夜」を歌いました。生徒全員でお星さまスティック(光るサイリウム入り)を持ち、そして会場のお客さんにもサイリウムのスティックを配り、みんなで振りながら歌って、クリスマス・ムード満点で終了しました。

発表会は、およそ1年半に1回なので、久しぶりに会うよその教室の生徒さんたちの成長には目を見張るものがあります。当教室の生徒さんも、他の先生方からその成長を大いにほめていただき、とてもうれしかったです。

楽しい思い出をたくさんつくって、生徒さんたちには、音楽大好き!な人生を歩んでもらいたいと思います。

※ ご参考までに、発表会に関するブログです。