2024年

♪ 音楽にまつわる身辺雑記 ♪

聞いたり、聴いたり、体験したり

U先生に、作曲のコツを教えていただきました。

U先生は、「Aco Moco with friends」というユニットで毎年ライブを開催されています。ライブのプログラムはすべて、U先生(エレクトーン)とK先生(ピアノ)の自作曲なのですが、まさに玄人はだし。

洗練されたかっこいい曲、思わずスイングしてしまうノリの良い曲、心があたたまるやさしい曲などなど、音色も、もちろん演奏も素敵です。

U先生の作曲のコツとは、「ジャンルを問わず、とにかくたくさん聞く」だそうです。

なんでもU先生、家事をしながら、ずっと音楽を聞いているそう。そして、「おっ!」と思う曲があったら、今度は「集中して聴く」。使っている楽器やリズム、構成などの分析をして、真似してみるのだそう。

お話の途中、「『たんぽぽ』という曲は、クールな曲を作りたくて、チルアウトの曲のコード進行を拝借したの」と、おっしゃっていましたが、チルアウト?

ジャンルの名前なのだそうですが、首をかしげてしまい、自分の勉強不足を反省しました。もう少し、音楽のアンテナをあちこちへ伸ばさないといけませんね。

「聞く」のも「聴く」のも大切なのだなあ、と思いながら、ふと、今年行ったバレエ公演(『シンデレラ』と『くるみ割り人形』)の音楽は「体験する」だったなあ、と気づきました。

ステージの上やオーケストラ・ピットだけでなく、ホールの空間を構成する雑多なもの、温度や湿度やにおいや、椅子の座り心地や空調の微風や隣の人の身じろぎなど、そんなまるごとに全身を浸すような、そんな音楽の味わい方でした。

来年も、聞いたり、聴いたり、体験したり、いろいろな触れ合い方で音楽に接して、自分の糧にしてゆきたいと思います。

ダウナーな短調、声高なフォルテ

レッスンで短調と長調の曲を歌った後、生徒の I ちゃん(小学2年生)に聞きました。

私:「短調ってどんな曲?」

I ちゃん:「うーん、、、低い」

私:「なるほど」

一生懸命考えて自分の言葉で表現してくれたのだなあ、と感じました。

音の高さではなくて「ダウナー系(うす暗い雰囲気の、活発でない)」みたいな「down(下方に)」なのだろうと思います。

一般に「短調=悲しい」、「長調=楽しい」と言われますが、短調でもロシア民謡の「コロブチカ」(ゲーム『テトリス』のBGM)のように楽しい曲も多いですし、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』のオープニングの歌のように勇壮な曲もたくさんあります。

寒そうだったり、虚しかったり、キリッとしていたり、短調の曲想はいろいろありますが、「ダウナー」も、まさに言い得て妙だと思いました。

一方、「低い」の反対の「高い」の出来事。

大人の生徒のTさんに、「ここはf がついてますね。どんなふうに弾きましょう?」と尋ねると、「あ、高くですね!」との回答。

一般に「f フォルテ=強く」と習い、音量を大きくする意味です。

Tさんは「高らかに歌う」とか「声高に言う」という意味で「高い」とおっしゃったのだと思います。

もちろん学校のテストで「f フォルテ=高く」と書いては × になりますが、「f フォルテ=強く」だからと力んで弾くのはよろしくありません。

むしろ、「高らかに、声高に」と思って弾く方が良い演奏ができそうです。

I ちゃんもTさんも自分の言葉で音楽を表現できていて素晴らしいなあ、と思う出来事でした。

※ ご参考までに、短調に関するブログです。

気持ちを乗せて

実家に一週間ほど里帰りしてきました。

実家には電子ピアノがあって、自分の演奏を録音できるので重宝しています。

① 演奏する

↓

② 録音した演奏を聴く

↓

③ 気になったところに注意しながら弾き直す

↓

④ ②、③のくり返し

録音すれば、聴く方に意識を集中できるので、細かい粗まで気づけます。

ところが、細部に気を付ければ良い演奏に近づくのは確かですが、なんだか 気疲れするような演奏になっている気がします。

大阪の自宅に戻って、Hちゃんのレッスンでのこと。

「トロイカ」のメロディを弾くHちゃん。3頭の馬が軽快に走っているようです。うん、この高揚感。ああ、良い演奏。

先月、T先生がおっしゃっていた「良い演奏というのは、聞いている人に、その曲の楽しさ、美しさなどが伝わる演奏なんだよ」のお手本のようです。

たぶん弾いている本人の気持ちが乗っているのだろうなあと思いました。

先週は私の里帰り、先々週はHちゃんの発熱のために3週間ぶりのレッスンとなったのですが、Hちゃんはその間にたくさん練習してきたようです。

えらい、えらいと思いつつ、翻って我が身を見れば・・・。

弾きこんでいないから、気持ちが乗るところにまで至らずに、気疲れするような演奏になっているのだろうなあ、と反省いたしました。

※ ご参考までに、T先生に関するブログです。

風鈴みたいに涼しく

去年の夏、暑すぎる!と思っていましたが、今年はそれに輪をかけての酷暑です。そこで、何とか涼しくなる手立ては無いかと風鈴をヒントに考えてみました。

風鈴の音の特徴は、①金属などの硬いものを打つ音、②減衰する音(「ビー」でなくて「リーン」と遠ざかっていくような)、③高音域の音、④ほんのり不協和音、⑤音量は控えめ、といったところでしょうか。

また、風が吹いて鳴る仕組みなので、チリンと鳴る→風が吹いて来る→涼しい、というパターンが記憶されて、風鈴の音を聞くだけで脳が涼しいと錯覚するのでしょう。

というわけで、風鈴の①~⑤の特徴を満たすものを考えました。

オルゴールなんてぴったりではないでしょうか。涼しい記憶を呼び覚ますような曲のものを選んでゼンマイ巻いて。

でも、我が家にオルゴールは無いし、実家にあったものも「うれしいひなまつり」と「ワルツィング・マチルダ」なので、涼しさはあまり感じられません。

などと思いを巡らせながらピアノを弾いておりましたら、あら、涼しげ。

ピアノの音も金属の弦を打つ減衰音です。打つのがフェルトを巻いた木なので、①は△くらいですが、②は満たしています。

涼しげだなと思ったのは、チャイコフスキー『四季』より「舟歌」の最後のところ。

デクレッシェンドしてppに至るので、音色に加えフレーズでも減衰しています。そして、高音域で、倍音がかすかに濁る短三和音、和音もアルペジオ(同時に鳴らすより控えめな音量になります)なので③、④、⑤もクリア。

さらに、ヴェネツィアのゴンドラ漕ぎの歌に由来すると言われる「舟歌」ですから、水の雫が跳ねるような音型もあって、涼しい記憶もバッチリ。

こんな風に涼を味わえる曲を弾けば、この暑さも何とかしのげるでしょうか。

ああ、秋風が、恋しい・・・

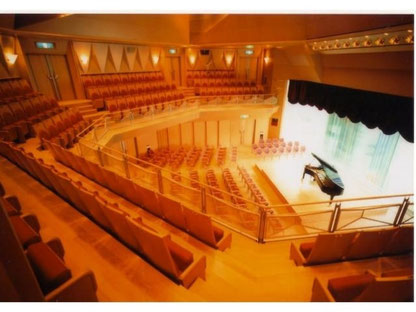

調和するバレエと音楽

先日、『シンデレラ』のバレエ公演を見に行きました。バレエは、友達の妹の発表会を何度か見たくらいで、オーケストラの演奏つきの本格的なものは初めてです。

ホールに入ってまず目を引くのが、ステージの手前にあるオーケストラピット。すでに何人かの楽団員の方が入っていて、低い弦の音や派手な打楽器の音、甲高いピッコロの音がホールに響いています。

プログラムの冊子を見ると、あら?弦楽器の奏者がさびしい感じ。

第1バイオリンが7人、第2バイオリンは6人、ビオラ5人、チェロ4人、コントラバス3人しかいません。一般的なものは、木管楽器が3人ずつの3管編成だと、弦楽器はそれぞれ14人、12人、10人、8人、6人です。

一方、打楽器奏者の多いこと!ティンパニも入れたら第1バイオリンと同じ7人もいます。

バレエのオーケストラだと、こういう人数の配分になるのかな?と思いました。

そして、幕が上がり、シンデレラのお話が物語性豊かに演じられて行きます。衣装、小道具、大道具、ダンサーの表情や動き、ポジショニング。工夫を凝らしたステージに引き込まれます。

幕が下りて、カーテンコール。鳴り響く拍手の中、キャストがそろって何度もお辞儀をして再び幕が下りました。

帰り道で、一緒に見に行った夫に「時計の音は何の楽器がやっていたの?」と訊かれました。

あっ!

何の楽器が鳴っていたかなんてまったく意識していませんでした。

始まる前には、弦楽器が少なくて打楽器が多いのはどんな演奏になるのかな、と思っていましたが、バレエと音楽が調和しきっていて「音楽」だけを気にして聴くことはできませんでした。

ステージのバレエに、出しゃばりもせず、引っ込み過ぎもせず、ピットのオーケストラがまぶしいようにぴったりだったなあ、と思いました。

ああ ここで

あることと

ないことが

まぶしいように

ぴったりだ

(まどみちおさんの「りんご」より)

100円ぽっきっしも?

点字を勉強中の夫に「日本語の中にアルファベットが混じっている文章はないか?」と訊かれました。アルファベット混じりの日本語の点訳が宿題に出たそうです。

ピアノの上にチャイコフスキーの『こどものためのアルバム』を出しっぱなしだったので、その解説文のページを広げて差し出しました。

2日かけて点訳を終えたった夫が楽譜をパラパラとめくりながら、「ポッチーズ・・・」とつぶやきました。

何のことかと思ったら、「pochiss」と書いてありました。英語読みしたら、「ポッチーズ」と読めるかも?

正解は、楽譜によく使われるイタリア語で、「ポーコ(ほとんど~でない)」の絶対最上級「ポキッシモpochissimo」の省略形。「ごくわずかに」という意味だと説明しました。

すると、「100円ぽっきっしも」と夫がぽつり。

確かに、日本語の「ぽっきり」と意味も音も似ていますね。

実は、イタリア語と日本語は、意味が近い言葉同士の音がなんとなく似ていることがあるんです。

「ヴォーチェ」は「声」の意味ですが、「ソットヴォーチェ」は「ひそひそと」。「ターント」は「たくさんの」。「アマービレ」は「(ワインが)中甘口の」。「スービト」の「すぐに」はちょっとかすってる感じ?

そう言えば、ずいぶん前のことですが、生徒さんとこんなやり取りがありました。

わたし:「メッゾ・フォルテの意味は?」

生徒さん:「めっちゃフォルテ!」

この場合、イタリア語(mezzo半分の)と大阪弁(非常に)は、音がなんとなく似ていても意味は反対でした。

夫の点字の先生からの又聞きですが、点字というのは、文字表記より先に楽譜表記が体系化されたそう。

目の不自由な人でも、耳で聴いた誰かの演奏を再現するのではなく、楽譜を介し自分の頭で読み解いた音楽を演奏することができるようになった、というのは素晴らしい功績だと思いました。

生徒さんたちにも、「耳で聴く」と「(できれば行間まで)楽譜を読み解く」の両方を大切に音楽と向き合ってもらえたらいいな、と思います。

短調がお好きでしょう?

指導法研究会で、小学校低学年の子に「ブリンバンバンボン」ブームが来ていると聞きました。正確には、「Bling-Bang-Bang-Born」という曲名で、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』のオープニング曲だとか。

O先生曰はく「イ短調のAmとE7で弾ける、指導者にとってありがた~い曲」なのだそう。「最近の流行りはコード進行が複雑ですものね」とT先生も相槌を打ちます。

帰宅後、Youtubeで聞いてみると、小気味よいビートに乗ってラップが始まり、ソロとコーラスが掛け合うAメロBメロの後、サビではひたすら「ブリンバンバン」が繰り返され、コーダへと続きます。歌詞も言葉遊び的で面白いし、ほぼラシドレミだけという音域の狭さ!本当に、覚えやすくて弾きやすい、ありがた~い曲でした。

その週のレッスンで、小学2年生の I ちゃんが不意に「ミレミレミレミレ、ミドド、ド」と、「ブリンバンバンボン」のBメロを弾き始めました。

訊くと、タブレット端末(摂津市で児童生徒に1人1台配布しているそう)の「おもちゃピアノ」というアプリを使って学校で弾いているそう。

思えば、私も I ちゃんくらいの頃は、高橋真梨子さんの「桃色吐息」が愛唱歌で、もっと幼い時も、童謡の「森の小人」(ドンジャラホイの歌)、アダモさんの「雪は降る」と言った短調の曲が大好きでした。

ビート感については隔世の感ですが、小さい子は今も昔も短調がお好きみたいです。

でも、鍵盤楽器の入門教材はなぜか長調ばかり。テキストに無くても、短調の曲も歌ったりしたら、もっと楽しいレッスンにできるかな、と思いました。

※ ご参考までに、短調に関するブログです。

勤勉なる若きアーティストたち

先日、「羽ばたけ!若きアーティストたち」という関西の若手音楽家支援のコンサートを聴きに行きました。声楽、ヴァイオリン、ピアノの若き音楽家たちの舞台です。

会場が暗くなり、ドレス姿の女性が2人出てきます。ソプラノの歌手と伴奏のピアニストの方です。

まず「1分間スピーチ」があって、それから演奏という流れでしたが、300人ほどの観客に向かってしゃべり、ソロで歌うなんてすごい度胸だなあと思いました。そして、会場に語りかけるような美しい歌声が響きました。

それから、8つのソロまたはアンサンブルの演奏の舞台が繰り広げられました。

ラヴェル『夜のガスパール』より「スカルボ」、サン=サーンス(リスト編曲)「死の舞踏」、サラサーテ「ツィゴイネルワイゼン」など、超絶技巧の曲も拝聴できました。

音楽高校の先生をなさっている方もいらっしゃいました。お忙しい中、時間をどうにか捻出してこの場に立っているのだと思うと演奏後の拍手に力がこもりました。

どの出演者も、地道な練習が欠かせないスケールやトレモロが美しく、勤勉さを感じました。日々研鑽を積み、音楽の道をひた走っている若き音楽家たちはまぶしく見えました。

私は、もう若くはないですが、長生きする予定なのでまだまだ時間はあるはず。勤勉に生きよう、そして、美しい演奏ができる指導者になろう、と思いました。

同音連打のアーティキュレーション

Hちゃんは、同音連打〔同じ高さの音が続くところ〕を味があるアーティキュレーション〔音の切り方〕で弾きます。弦楽器のスピッカート〔弓を弦の上で弾ませてポンッポンッと弾く奏法〕のようなノン・レガート。

明るくて晴れやかな曲にはぴったりの弾き方なので、そんな曲に同音連打があったら、わたしも、Hちゃんのまねをして弾いています。

ただ、やさしい子守歌のような曲では、ちょっとよろしくありません。

ですから、「ララルー」〔ディズニーのアニメに用いられた子守歌〕の練習中には、鍵盤から指を離さないように、手の甲の傾きも使って、などと注意をしました。そうして、同音連打のところも含めて、美しいレガートで弾けるようになったのですが・・・

初見演奏の練習問題を弾くHちゃん。なんというか無表情。音価と音高〔音の長さと高さ〕は合っているけど、昔の電話の保留音のような演奏です。

残念に思って、「初見の問題でもきれいに弾けたらいいのに」とこぼしたら、なんと、Hちゃん、すぐにきれいに弾けました!

こんな風に弾いたらいいよ、というアドバイスがなくても、自分でどうしたら良いか考えて演奏することができるようになったのだなあ、と成長を感じました。

鍵盤楽器の演奏というのは、あちらに気を配り、こちらに気を配り、同時進行でいろいろなことに注意を払わなければなりません。音高と音価だけでなく、拍子感、ハーモニー感、フレーズ感、リズム感、強弱、アーティキュレーション、音のバランスに表情。

できなかったことを一つ一つ当たり前にできることにしていく。その積み重ねが、多方面に注意を払うことを可能にし、良い演奏につながるのだと思います。

Hちゃんは、レガート奏を美しく弾くことが当たり前になりつつあるようです。これからの成長も後押しできるように、良い演奏にするためのポイントを見つけて伝えていこうと思います。

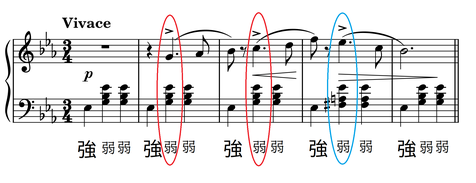

強拍 vs アクセント

Tさんに「強拍とアクセントはどちらをより強く弾くのですか?」と質問されました。

Tさんは、ちょうどチャイコフスキーの「ワルツ」(『こどものアルバム』収録)に取り掛かり始めたところで、その冒頭の強弱のつけ方で悩んだそう。

スラーの終わりの音は弱く、と習ったのに強拍で、一方、アクセントの付いた音は強く弾くのに弱拍になっている。さて、どうしたものか、と。

そこで、拍子とアクセントのお話をしました。

まず、拍子の話。曲には2つのタイプがあります。1つ目は手拍子を打ちたくなるタイプ、もう一つは手拍子を打ったら少々お邪魔になってしまうタイプです。

前者は、例えば「ラデツキー行進曲」。伴奏の拍子感とメロディの抑揚がそろっている曲です。この曲は、強拍と弱拍をしっかり意識すると、キビキビ前進するような演奏ができます。

そして、後者が今回のケース。伴奏の拍子感とメロディの抑揚が2つの波のように独立しながら調和しています。伴奏の強拍と弱拍を控えめな強弱で表現し、拍子感をキープ。その小さな波に、2~5小節目のメロディを大きな波のように乗せます。

次に、アクセントの話。アクセントの意味は「その音を目立たせて」なので、強く弾くだけではありません。聴いている人が次にこう来るだろうと予想しているよりも弱い音だったり、少し遅れて鳴らしたり、少し長く伸ばしたり、普通ではない印象をほんのり与えると良いと思います。

たとえば、上の楽譜の3つ目のアクセント(青〇のところ)は、クレッシェンドの先に予想されるよりも小さな音で、かつ、少しだけ長く弾くと甘い響きになって素敵です。

というわけで質問の答えは、強拍とアクセントは強く弾かないこともあるので、ケース・バイ・ケース、ということでした。