レッスンの合間に、Hちゃんがパッヘルベルの「カノン」をつま弾いていたので、きれいな曲だし、ちゃんとした楽譜で弾いてもらおうか、と楽譜を作成することにしました。

この曲の原題は「Kanon und Gigue für drei Violinen und Basso Continuo(3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとフーガ)」。つまり、4つのメロディから成ります。

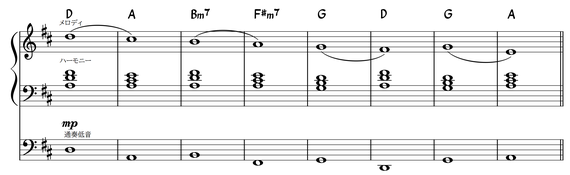

そのまま弾くのは、8級学習中の子には難易度が高すぎるので、1つのメロディ+ハーモニー+通奏低音の形にして、長さも5分以内に収まるようにアレンジしました。

まず、通奏低音の8小節をベースで。それに上鍵盤のメロディが加わり、二重唱になります。さらに下鍵盤のハーモニーが加わると、ああ、なんて甘美な響き!

もちろん本来の4つのメロディが絡み合う形が一番ですが、さすがみんなに愛されるカノン。アレンジ版でも極上の響きです。

早速、Hちゃんに弾いてもらうことに。

他の曲は、メロディがしっかり弾けるようになって、伴奏も弾けるようになって、最後にやっとメロディと伴奏を合わせて練習するのですが、この曲では鳴っている音全体の響きを味わってもらいたいので、最初からメロディ+ハーモニー+通奏低音の形で練習してもらっています。

そんなレッスンをした後、耳が響きを味わうモードでピアノの練習をしたら、自分の体がピアノの音と共振しているのに気づきました。

楽器を演奏するのは、能動的な活動だと思っていました。でも、音が鳴って、空気が振動して、演奏者の体にもその揺れが伝わっている。演奏とは、受動的な活動でもあるのですね。

これからは、楽器を操る「能動」ばかりに捉われず、響きを味わう「受動」も意識して、バランスの良い演奏を目指そうと思いました。