3回目のワクチン接種を受けてひと月ばかり、世間の新型コロナの感染状況も落ち着いてきているようなので、それっ!とばかりに神奈川の実家へ行ってまいりました。2019年の9月以来なので、2年8か月ぶりの里帰りです。

とは言え、まだまだ会食も憚れる状況ですので、誰と会うでもなく、お墓参り以外は実家でステイホームでしたが。

実家のエレクトーンや電子ピアノがある部屋に、古い高校の音楽の教科書が出ていました。高齢者のための生涯学習学級の「唄おう会」で伴奏譜に母が使っているそうです。昭和33年発行とあります。どんな曲が載っているのか見てみました。

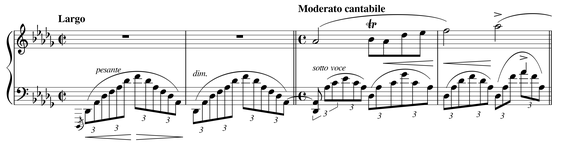

1曲目は、「夢見る春」。楽譜を目で追っていると、あら?ショパンの「幻想即興曲」の変ニ長調になるところのメロディに日本語の歌詞がついているではありませんか。

ページを繰っていくと、クラシックの器楽曲に日本語の歌詞がつけられて、歌の楽譜になっているものがチラホラ。

サラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」(ゆったりした短調のところ)、リストの「愛の夢」、チャイコフスキーの『白鳥の湖』の「情景」、ショパンの「別れの曲」、スメタナの「モルダウ」などなど。

ゆったりしたカンタービレな〔歌うように弾く〕曲調の部分が多いですが、ワルトトイフェルの「女学生」は生き生きとしたワルツの二部合唱曲になっていますし、ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」の二部合唱曲なんて、アップテンポな掛け合いでエキサイティングしそう!

楽器ごとの音色の味わいは様々で、器楽曲には器楽曲の良さがあります。

とは言え、学校の授業なら、ただ座ってレコード鑑賞をするよりも、クラス全員で歌う方が、楽しいだろうし、多くのことを感じとれるのではないかと思いました。

うちの教室でも、ワンランク上のちょっと難しい曲に挑戦するときは、歌にして楽曲に十分親しんでから鍵盤に向かう、というアプローチも取り入れてみようと思いました。

※ ご参考までに、言葉と音楽、または歌と演奏に関するブログです。