指導法研究会は、引き続き、「各自で研究テーマを決め、継続して指導を実践しながらその結果をみて試行錯誤していこう」の方針で活動中。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が発令中なので、zoom会議で各自の研究テーマの進捗状況が報告されました。

N先生からは、新入会された大人の初心者の方の指導についての報告がありました。月2回のレッスンの、1回目は楽典〔音楽の知識〕を中心に、2回目は曲を中心に、というスタイルで、楽しく通ってきてくれているそうです。

楽典:曲の比率が1:1なんですね。

うちの教室の場合は、大人の方のレッスンでは、楽典:曲の比率が1:9くらいでしょうか。弾きたい曲を弾けるようにすることがメインで、楽典は、演奏に必要な最低限の部分しか伝えていませんでした。

なので、楽典を学ぶ意義について考えました。

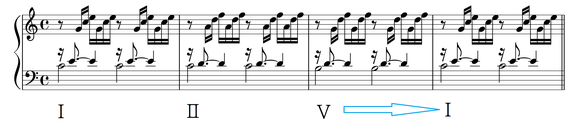

私事ですが、以前、バッハの「プレリュード(平均律 第1巻 第1番 ハ長調)」の暗譜に手こずっていた時、和音記号を書き込んで、ハーモニーの流れを把握したら、すぐに覚えられた経験があります。ハーモニー進行のルールと、音のスムーズな流れを考えたら、一番自然な方へと展開しているからです。

しかも、ハーモニーの流れを意識したら、自然な抑揚もついて、より心地よく演奏できるようにもなりました。

楽譜に従って漫然と弾くのではなく、ドミナント〔ハーモニーをその機能で分類した呼び名で、属和音のこと〕からトニック〔同じく、主和音のこと〕への流れだけでも把握して弾けたら、より生き生きとした演奏ができるかもしれません。

大人の生徒さんにも、カデンツに親しんでもらったり、生徒さんの様子を見ながら、楽典の割合を増やしていこうと思いました。