ある日のレッスンのこと。

映画『禁じられた遊び』のテーマ曲「ふたりの子供」のメロディをドレミで歌うことができたので、それでは、と生徒さんに弾かせました。

♪ ミミミレド

あれ?少し数が足りません。

ミミミ、ミレド、と見本を弾いて、もう一度。

今度は大丈夫。

そして、最後のフレーズ。

♪ シシシドシラララー

!?

また数が変!と思ってから、ふと気づきました。

問題なのは、音の数ではなくて、拍子感なのでは?と。

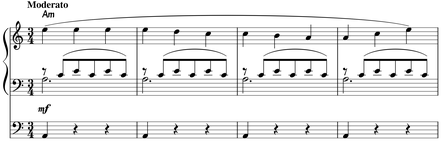

楽譜の拍子記号を指さして、「この曲は4分の3拍子。123、123の拍子を感じて弾いてね」と、1をしっかり、23を軽い感じで伝えてから、再チャレンジ。

♪ シシシ、シドシ、ラララ、ラー

できました!

楽譜は、音部記号があって、調号があって、拍子記号があって、それからやっと音符や休符が出て来ます。

まだ楽譜がスラスラ読めない生徒さんには、ドレミで歌って、歌えたら弾かせて、という手順で指導していました。でも、そんな生徒さんたちにも、楽譜に書いてある情報を全部伝えないと、音部記号が示す音域、調号が示す調性、拍子記号が示す拍子を無視したヘンテコな音楽になってしまうこともあるのだなあ、と反省しました。

同音連打の数や、短いフレーズを繰り返す数(「エリーゼのために」のミレミレなど)がわからなくなったら、拍子をチェック。拍子をしっかり感じて弾けば、数えなくても、きちんと弾けるようになるはず!

お試しあれ。

※ ご参考までに、拍子感やリズム感に関するブログです。