勉強会でカデンツ〔常套句的なコード進行〕の話題が出たときに思い出した私の昔話です。

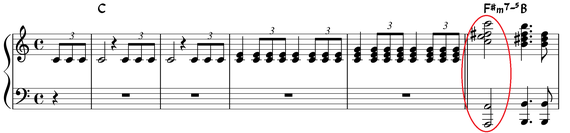

音楽教室ではいろいろな和音を学習しますが、中には、耳障りな不協和音もあります。その極め付きが、短調のⅡの和音として登場する減三和音です。

私も、小学生で減三和音を習ったとき、「なんでこんなに汚い音を弾かされるのだろう」と不満に思いました。

中学生になったある日、新聞で小山田二郎さんの「ピエタ」〔わが子キリストの亡骸を抱くマリア様の像〕という絵を見た瞬間、頭の中に減三和音がガーンと鳴り響きました。そして、納得しました。減三和音は、子を失った親の悲しさくらいの激しさがあるから、平穏に生きてきた私には理解できない音だったのだ、と。

また後日、メンデルスゾーンの「結婚行進曲」のファンファーレからテーマに入ったところの和音も減三和音だと知りました。

減三和音は、わが身に納まりきらないほどの悲しさや喜びに通じる和音なのだなあ、と興味深く思いました。

指が動けば、一応、演奏ができます。でも、減三和音を「汚い音」と思って弾くのと、たとえば小山田さんの「ピエタ」を思い浮かべて弾くのとでは、どこか違う演奏になると思います。

実生活では経験しないような感情も、本や映画や絵画などで追体験できます。そうして、「あの作品のあの時の気持ちだ」という風にしっかりしたイメージを持って演奏できたら、弾く人も聴く人も、より深く音楽を楽しめるのではないでしょうか。