指導法勉強会では、引き続き、レベルチェックシートづくりをしています。

チェック項目は決まったので、今度は、「できた!」の判定をする問題づくりを始めました。

読譜の問題を話し合っているときのことです。集まった先生の口々から「生徒さんがちゃんとした楽譜を書けない」という嘆きがこぼれました。

そこへ、O先生が「1曲弾けるようになったら、最初は音符の丸だけでも、1小節だけでも、とにかく写譜させている」とベテランの手法を披露してくれました。

「生徒さんがちゃんとした楽譜を書けない」というのは、音価(音符の長さ)や音高しか見ていないのが原因だと思います。

そもそも楽譜というのは、作曲者や編曲者の頭の中にある音楽を他の人に伝えるための説明書のようなものです。

他の説明書きを読み飛ばして、音価や音高だけを見ている演奏では、たとえば、ある歌手のモノマネをするのに、ただその人の曲を普通に歌っているだけ、みたいな感じになってしまいます。

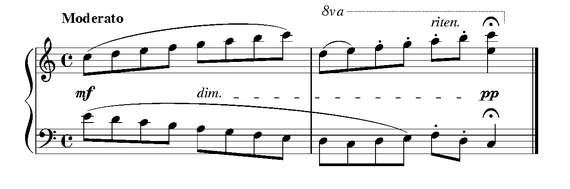

モノマネは、その歌手の独特な表情や仕草などが伴ってこそ本人らしくなりますよね。同様に、演奏にも、表情や仕草のような「らしさ」を醸し出すものが必要だと思います。音価や音高以外の調性、拍子、アーティキュレーション(スラーやスタッカートなど)、強弱などをしっかり楽譜から読み取ってこそ、作曲者や編曲者が思い描いていた音楽に近づけるのではないでしょうか。

そんな音価や音高以外のところへ目を向けさせるのに、「写譜」はとても有効な手段と言えます。私のレッスンにも、ちょっとした「写譜」の時間をこまめに取り入れて行こうと思います。

※ ご参考までに、音楽記号や音楽用語に関するブログです。